有料老人ホームは、高齢者が安心して暮らせる生活支援・介護サービスを提供する施設です。

この記事では、介護型・住宅型・健康型の違い、入居費用や職員体制、将来性まで最新情報をわかりやすくまとめました。

よくある質問

有料老人ホームの種類は何がありますか?

有料老人ホームは、介護型、住宅型、健康型の3種類に分類されます。介護型は生活支援と介護が施設内で完結し、住宅型は外部介護事業者がサービスを提供、健康型は介護が必要になると契約終了となるのが特徴です。

有料老人ホームの費用はどのくらいかかりますか?

入居一時金は数百万円以上かかる場合があり、毎月の利用料は15万~30万円が目安です。介護サービス費用は介護保険が適用されますが、食費・管理費などは自己負担となります。

有料老人ホームの職員にはどんな資格が必要ですか?

介護福祉士、介護支援専門員、看護師、医師、管理栄養士などの資格が必要な職種があります。施設によっては作業療法士や理学療法士が常勤していることもあります。

有料老人ホームの将来性は?

団塊世代の高齢化により需要は増加傾向にあり、2026年以降も施設数や入居者数の増加が見込まれます。特に介護型・住宅型の需要が高く、質の高いサービス提供が求められています。

有料老人ホームの概要

有料老人ホームとは、食事・健康管理・レクリエーションなどの生活サービスに加え、入浴介助や食事介助、通院介助などの介護サービスを提供する施設で、介護保険制度では「特定施設」に位置づけられます。

高齢者の「終の棲家(すみか)」として選ばれるケースも多く、生活支援から介護まで幅広く対応します。

有料老人ホームの種類

提供するサービス内容によって、以下の3種類に分類されます。

- 介護型:生活支援と介護サービスが施設内で完結。

スタッフによる介護が中心で、外部事業者を併用できる場合もあります。 - 住宅型:生活サービスを施設が提供し、介護が必要になった場合は外部事業者が対応します。

- 健康型:介護が必要になると契約解除となるタイプ。

自立した高齢者向けです。

費用と料金体系

有料老人ホームの費用は、入居一時金と毎月の利用料に分かれます。

入居時に数百万円以上かかる施設もあり、月額費用は食費・管理費・光熱費・水道代・電話代などを含めて15万~30万円程度が一般的です。

介護サービス費用は介護保険が適用されますが、生活サービス費は自己負担です。

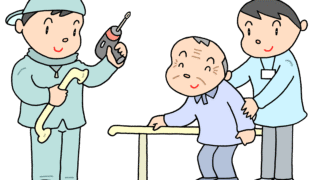

職員体制と必要資格

施設には、以下のような職員が配置されることが多いです。

- 施設長、事務員、生活相談員、介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護職員、介助員

- 看護職員、栄養士、調理員、作業療法士、理学療法士(介護型施設の場合)

資格例:介護福祉士、介護支援専門員、看護師、医師、管理栄養士など。

職員の給与水準(2026年版)

正社員の介護職員の平均月収は20万~25万円前後で、介護福祉士資格を有する場合は22万~27万円程度まで上がることがあります。

パート勤務は時給1,050円~1,300円前後が一般的です。

有料老人ホームの将来性

団塊世代の高齢化により、有料老人ホームの需要は今後も増加が見込まれます。

2025年時点で全国には約4,800施設があり、2000年代と比較して急速に増加しています。

特に「介護型」や「住宅型」の需要が高まっており、今後もサービスの多様化が進むと予測されます。

軽費老人ホームとの違い

軽費老人ホームは入所に所得などの基準がありますが、有料老人ホームには特定の入所制限がなく、希望すれば誰でも利用可能です。

この自由度の高さが人気の理由の一つです。

まとめ

有料老人ホームは、生活支援から介護まで包括的なサービスを提供し、高齢者が安心して暮らせる住まいを提供しています。

介護型・住宅型・健康型の違いを理解し、自身や家族のライフスタイルに合った施設を選ぶことが大切です。

2026年以降も需要は増加し、より質の高いサービスが求められる時代となっています。、団塊世代の高齢化にともないしばらくは増加が続くでしょう。

コメント