「明日は一緒にご飯を食べられないかもしれないから、今この瞬間を大切にしてほしい」——これは、認知症対応型グループホームで働く介護福祉士H.Uさんが、日々の介護を通して感じた言葉です。

前回の続編になります。

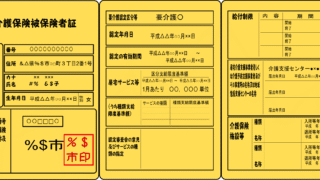

H.Uさんは、東京の福祉専門学校を卒業後すぐに介護福祉士の資格を取得し、2008年からグループホームに勤務しています。そこでは、認知症を持つ高齢者の方々と共に、小規模で家庭的な生活が営まれています。

よくある質問

介護福祉士として働く上で大切なことは何ですか?

「できないこと」ではなく「できること」に目を向ける姿勢や、本人の力を信じて支援する心構えが大切です。

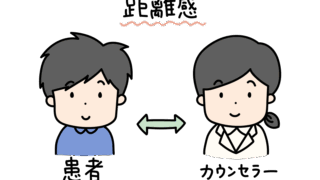

護現場で心がけるべきコミュニケーションとは?

毎朝の挨拶や笑顔など、基本的なコミュニケーションが信頼関係の構築に繋がります。

介護の仕事を続ける秘訣はありますか?

自分の心身を大切にすることです。遊びでリフレッシュし、無理せず休むことも大切です。

「できないこと」より「できること」に目を向ける

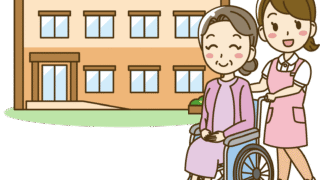

H.Uさんのグループホームでは、入所当初は歩いてレストランまで外食ができた方が、現在は車いすでの移動となり、食事や排泄の介助も必要となったというケースが多くあります。

加齢による身体機能の衰えは避けられませんが、「だからこそ、今できることを見つける努力が必要」と彼女は語ります。

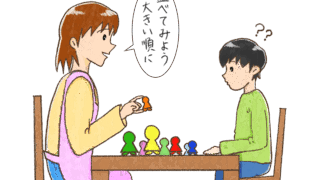

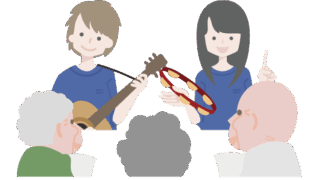

例えば、ある雨の日にお散歩ができず、代わりに皆でお習字をすることになりました。いつも反応が乏しく、言葉を交わすことも難しい入居者に、試しに筆を渡してみたところ——なんと自力で文字を書いたのです。

「びっくりして、思わず写真を撮ってお休み中の職員全員にメールで送りました(笑)」とH.Uさん。認知症であっても、高齢であっても、意外な能力が眠っているのです。

「その人らしい生活」を支える介護

H.Uさんは言います。「認知症だから、車いすだから、高齢だからと“できない”ことばかりに目を向けていては、その人に合った介護はできません」

普通のご飯が無理でもお粥なら食べられる。外出できなくても車いすで一緒に出かけることはできる。そうした視点で日々の支援に向き合い、本人の残された機能を引き出していくことが、介護福祉士としての使命なのです。

「毎日一緒にいる私でさえ気づいていない能力がまだたくさんあると信じています。その力を引き出して、1日でも長く“その人らしく”生きていただけるよう支えたい」——そんな想いが、H.Uさんの介護を支えています。

介護の仕事を続ける秘訣とは?

「私は、よく“遊ぶ”ことです」。

気持ちがリフレッシュすれば、また元気にお年寄りと向き合えるのだそうです。

「お年寄りに元気でいてほしいなら、まず自分が元気じゃないとダメ。介護技術や家事は後から身につきます。でも朝の挨拶だけは最初から大切。ニコニコと挨拶ができれば、介護は続けられますよ」

それでも心が疲れたら、一度現場を離れてもいい。

「でも、きっと戻ってきますよ。それくらい魅力的な仕事ですから」——介護福祉士としての深い愛情と確信が、そこにあります。

まとめ:介護は「今」を生きることの積み重ね

- 「できないこと」ではなく「できること」を見つける介護が大切

- 認知症や高齢でも、眠っている力を引き出すチャンスはある

- 自分自身が元気でいることが、良い介護の第一歩

H.Uさんのように、温かく丁寧に向き合う介護が、入居者の「その人らしい生活」を支える原動力になります。

コメント