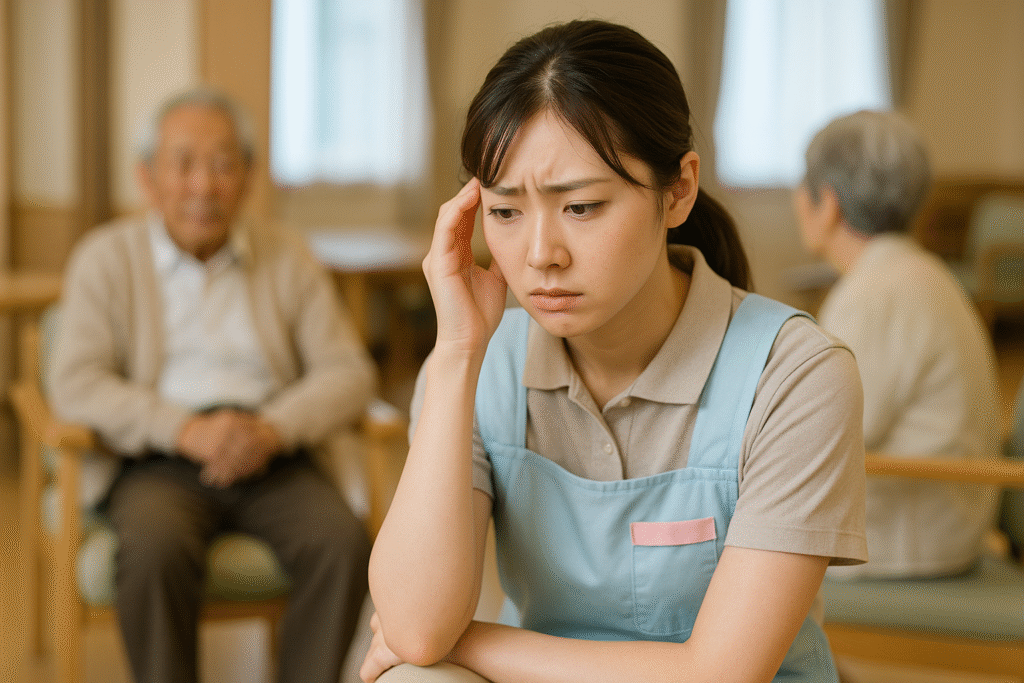

福祉・介護の現場は、日々利用者の生活を支えながらも、多くの課題と向き合っています。

利用者へのきめ細やかなケア、同僚との連携、人間関係の悩み、そして自分自身の感情のコントロールなど、課題は多岐にわたります。

本記事では、2026年の最新情報を踏まえ、現場で直面する問題とその解決方法、さらには外国人介護人材の現状や今後の展望について詳しくご紹介します。

よくある質問

“福祉・介護の現場で求められるスキルは何ですか?

利用者の感情や状態を読み取る感性、同僚との円滑な連携、自分の感情をコントロールする力などが求められます。

燃え尽き症候群を防ぐにはどうすればよいですか?

職場以外の友人や趣味を持ち、外部との交流で視野を広げることが予防につながります。

外国人介護福祉士の受け入れは現場にどんな影響を与えていますか?

慢性的な人手不足解消の一助となり、多様な文化や価値観を現場にもたらしています。

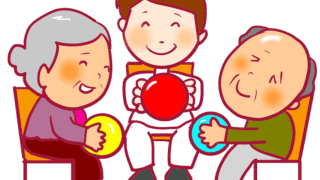

利用者対応で求められる視点

福祉・介護の仕事は、利用者に直接向き合うミクロ的な活動と、制度や社会全体に働きかけるマクロ的な活動に分けられます。

特に現場では、利用者の表情や言葉の裏にある感情を読み取り、必要な支援を判断する感性が求められます。

高齢者や障がいのある方のわずかな表情の変化や短い言葉から深層を察し、最適なサポートを行うためには、経験だけでなく感覚的なスキルも重要です。

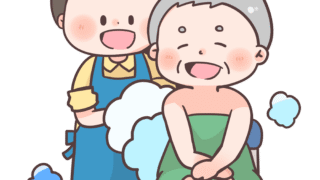

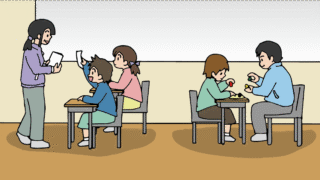

同僚との連携が生むケアの質

介護現場ではチームワークが不可欠です。

交代勤務やシフト制では、正確な引き継ぎや情報共有が利用者の安全と安心につながります。

しかし、職員の悩みの多くは同僚との人間関係に由来します。

“好き・嫌い”といった感情に左右されず、「目の前の利用者のために」を最優先する姿勢が必要です。これは福祉職における責任であり、質の高いケアを提供する基本です。

自分自身との向き合い方

感情の起伏は人間である以上避けられません。

例えば、スタッフ不足や同時多発的な利用者対応に追われるとき、イライラは自然な反応です。しかし、その感情を否定するのではなく、「今、自分はこう感じている」と受け止め、対応策に切り替える力が重要です。

「人の痛みを知る」「他人を責めない」姿勢は、困難な状況を乗り越える大きな武器となります。

また、幅広い知識や趣味が利用者とのコミュニケーションに役立つ場面も多くあります。

燃え尽き症候群を防ぐために

真面目な人ほどバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥る可能性があります。

その予防には、職場以外の人間関係や活動が欠かせません。

- 多くの友人を持つ:人生の相談相手や心の支えになる存在は大きな財産です。

- 外部との交流:他施設や異業種からの知識を積極的に吸収し、視野を広げましょう。

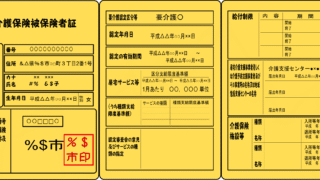

外国人介護人材の受け入れと変化

2008年から制度化された外国人介護福祉士の受け入れは、慢性的な人手不足解消の一助となっています。

2026年現在、フィリピン・インドネシア・ベトナムなどから多くの人材が来日し、介護や医療の現場で活躍しています。

言語や文化の違いは課題ですが、真面目で熱心な姿勢は現場にも良い影響を与えています。

国際化は日本の介護業界における大きな転換点であり、今後の成長にもつながると期待されています。

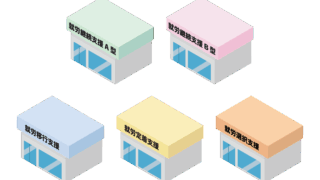

今後の福祉・介護分野の成長性

環境・観光・介護の「3K」分野の中でも、介護は少子高齢化が進む日本において確実な成長が見込まれます。

今後20〜30年は需要が増加し続けると予測されており、長期的な安定性と社会的意義の高い職種として注目されています。

まとめ

福祉・介護の現場は、利用者との関わり方、同僚との連携、自分自身の感情コントロールが重要です。

外国人介護人材の受け入れや業界の成長性も踏まえれば、この分野は今後ますます発展していくでしょう。

現場での経験と日々の努力が、質の高いケアと自分自身の成長を支えます。

コメント