介護保険制度とは、40歳以上の日本在住者が保険料を納めることで、将来、介護が必要となった際に介護サービスを利用できる社会保険制度です。

保険者(市区町村など)が介護サービスを提供します。

よくある質問

介護保険制度の対象は誰ですか?

40歳以上の日本在住者が対象です。65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず、40~64歳の第2号被保険者は特定疾病が原因の場合に介護サービスを利用できます。

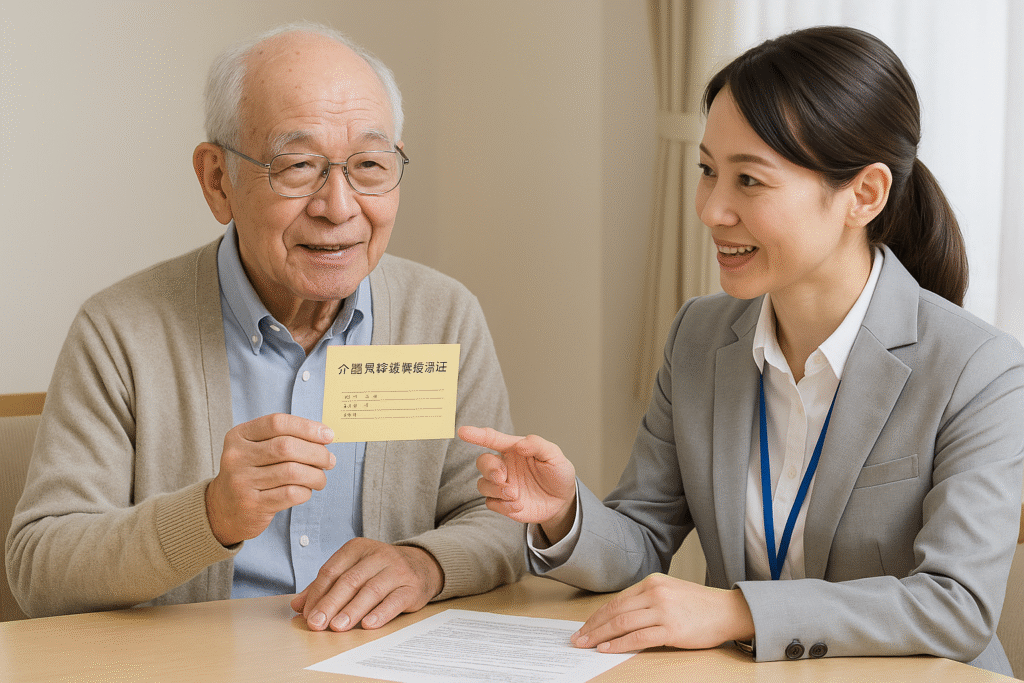

要介護認定の申請方法は?

市区町村の窓口に申請書を提出し、訪問調査と主治医の意見書を基に審査会が要介護度を決定します。

自己負担はどれくらいですか?

原則として介護サービス利用料の1割を負担します。ただし所得に応じて2割または3割負担となる場合もあります。

介護保険の対象者とは?

- 第1号被保険者:65歳以上。

原因を問わず介護が必要になった場合に要介護認定を受けてサービスを利用可能。 - 第2号被保険者:40歳~64歳。

特定疾病(例:初老期認知症、脳血管疾患、骨粗鬆症による骨折など16疾患)によって介護が必要となった場合に利用可能。

2025年12月末時点で、約560万人が要介護・要支援認定を受けています(厚生労働省データより)。

要介護認定の流れ

- 市区町村窓口で申請

- 認定調査(訪問調査)

- 一次判定(コンピュータによる判定)

- 主治医意見書の提出

- 介護認定審査会による二次判定

- 要介護認定(非該当、要支援1・2、要介護1~5)

要介護度の7段階とは?

| 区分 | 状態 |

|---|---|

| 要支援1 | 軽度の支援が必要。基本的に自立可能。 |

| 要支援2 | 部分的に支援が必要。買い物や掃除などが難しい。 |

| 要介護1 | 一部介助が必要。排泄・食事など。 |

| 要介護2 | 軽度の介護が必要。移動・身の回りの動作で支援が必要。 |

| 要介護3 | 中程度の介護が必要。ほぼ全面的に介護が必要。 |

| 要介護4 | 重度の介護が必要。認知機能の低下も見られる。 |

| 要介護5 | 最重度。意思疎通困難・寝たきり状態。 |

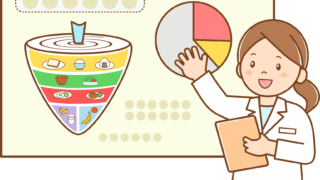

サービスの利用方法と費用

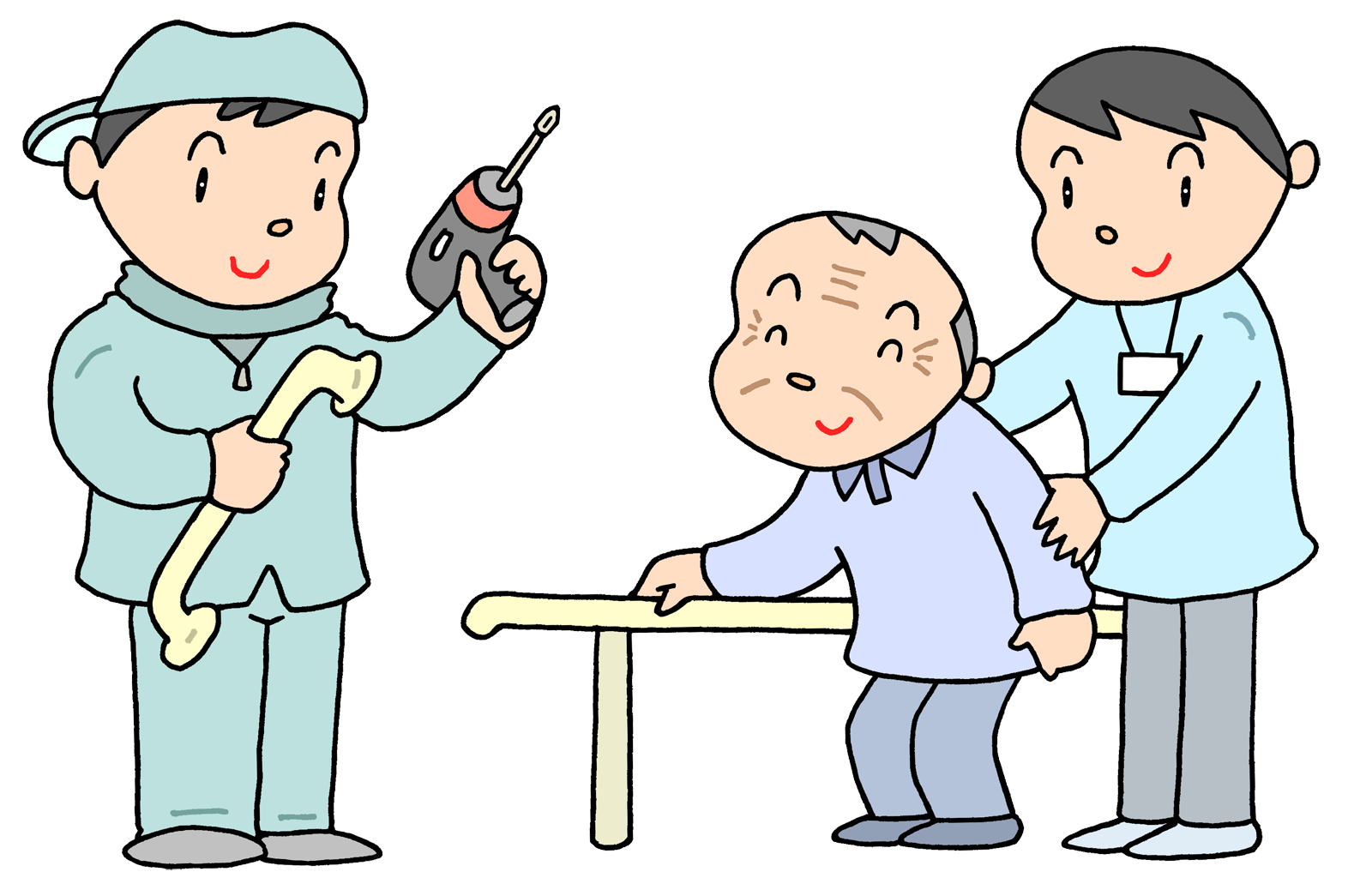

介護サービスを利用するには、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、介護サービス事業者と契約を結びます。

サービス利用時には原則1割(一定所得者は2~3割)の自己負担があります。

介護保険料の支払いについて

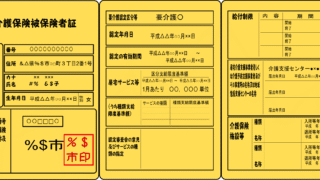

介護保険料の支払いは40歳から義務化されており、第1号被保険者(65歳以上)の場合は年金からの天引きが原則です。

まとめ

介護保険制度は、超高齢社会における重要な社会保障の柱です。

要介護認定を受けることで、多様なサービスを自分に合った形で受けられます。

適切な情報を得て、早めの相談や申請を心がけましょう。

コメント