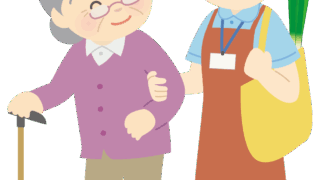

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援する「地域包括支援センター」。

この記事では、センターの機能や利用対象者、職員構成、介護予防支援の仕組みなどをわかりやすくご紹介します。

よくある質問

地域包括支援センターとは何ですか?

地域包括支援センターは、市町村が主体となって設置する高齢者向けの総合相談窓口で、介護・医療・福祉・保健に関する幅広い相談や支援をワンストップで行う施設です。介護予防や権利擁護、生活支援などを包括的に提供します。

地域包括支援センターの主な役割は何ですか?

主な役割は、総合相談支援、介護予防ケアマネジメント、ケアマネジャー支援、権利擁護の4つです。これらを通して高齢者が安心して地域で暮らせるようサポートします。

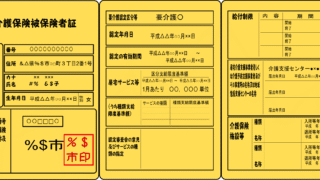

誰が地域包括支援センターを利用できますか?

主に65歳以上の高齢者やその家族が対象です。介護が必要になる前の段階(要支援)や、近い将来支援が必要になると見込まれる方も相談できます。

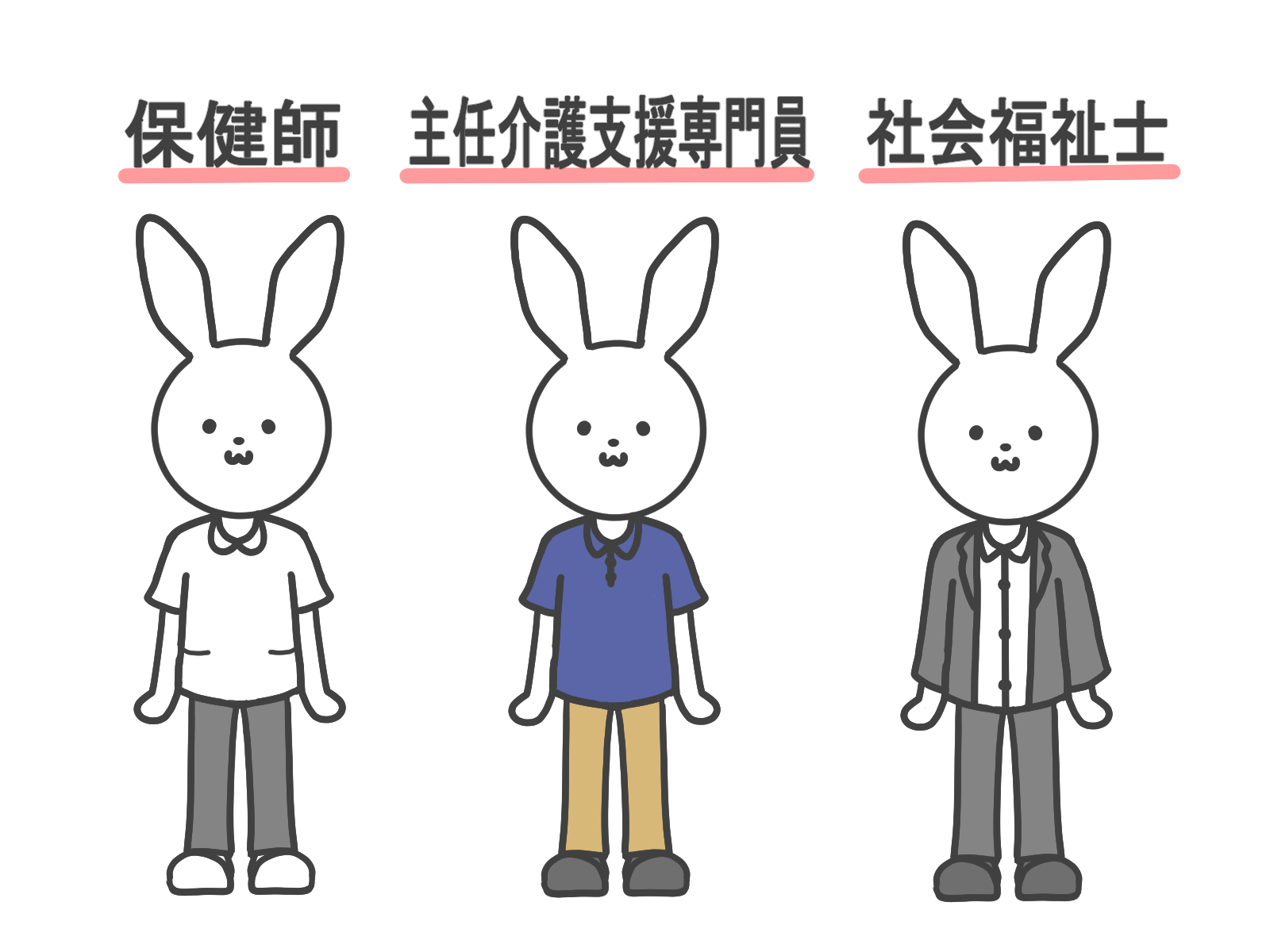

地域包括支援センターにはどのような職員がいますか?

社会福祉士、保健師(または看護師)、主任介護支援専門員(ケアマネジャー)の3職種が基本体制として配置され、相談から介護予防、権利擁護まで専門的に対応します。

介護予防ケアプランとは何ですか?

介護予防ケアプランは、介護が必要になる前に高齢者の心身の状態を維持・改善するための予防サービス計画です。地域包括支援センターの保健師やケアマネジャーが作成をサポートします。

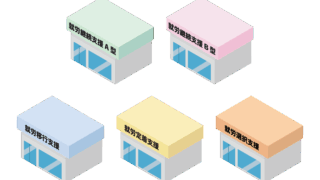

地域包括支援センターとは?

地域包括支援センターは、介護・医療・福祉・保健に関するさまざまな相談や支援を、地域密着で総合的に提供する公的機関です。

介護保険法の改正に伴い、2006年4月から創設され、従来の介護支援センターを発展させた形で整備されました。

主に市町村が設置主体であり、社会福祉法人や医療法人などに運営を委託しているケースもあります。

主な対象者と支援内容

対象となるのは、以下のような高齢者です。

- 介護認定は受けていないが支援が必要な方

- 要支援1・2に該当する方

- 今後支援や介護が必要となる可能性のある高齢者

センターでは、介護予防ケアプランの作成や、介護に関する相談、健康維持・生活安定の支援、権利擁護、虐待防止、成年後見制度の活用支援など、幅広い取り組みを行っています。

4つの主要な機能

- 総合相談支援: 高齢者やその家族の相談に対応し、状況に応じた支援を行う。

社会福祉士などが対応。 - 介護予防ケアマネジメント: 保健師や看護師が中心となり、介護予防サービスのプランを立案。

- ケアマネジャー支援: 主任ケアマネジャーが、地域のケアマネに対して指導や助言、ネットワーク形成を実施。

- 権利擁護支援: 高齢者虐待防止、消費者被害予防、成年後見制度の活用を支援。

職員構成と必要資格

地域包括支援センターには、以下の職種の職員が基本的に配置されています。

- 社会福祉士: 総合相談や権利擁護を担当

- 保健師または看護師: 介護予防や健康管理の支援

- 主任介護支援専門員(ケアマネジャー): 他のケアマネジャーへの指導・支援

センターによって配置状況は異なるものの、これらの3職種が基本体制として推奨されています。

地域に根ざした高齢者支援の拠点

地域包括支援センターは、高齢者にとって「よろず相談所」として機能し、自立支援や介護予防の観点から非常に重要な役割を担っています。

地域の介護施設や医療機関、福祉サービスなどの情報を把握し、適切な連携を図ることで、包括的かつ継続的な支援が可能です。

その地域に詳しい職員や、地域住民との信頼関係を築ける人材が配置されることで、より効果的な支援が行えるとされています。

まとめ

地域包括支援センターは、高齢者が安心して暮らせる地域づくりの核となる存在です。

介護予防や生活支援、権利擁護までを担う多機能型の相談拠点として、今後ますます重要性が高まっていくことでしょう。

身近な地域にあるセンターの役割を知っておくことで、必要な時に迅速かつ適切な支援を受けることができます。

コメント