認知症の高齢者が、少人数で家庭的な環境のもと共同生活を送る「認知症グループホーム」。

この記事では、制度の概要、入居条件、施設の特徴、職員体制、費用、今後のニーズまで、最新情報をもとにわかりやすくご紹介します。

よくある質問

認知症グループホームとは何ですか?

認知症グループホームは、認知症の高齢者が少人数で共同生活を行いながら、家庭的な環境で介護や支援を受けられる施設です。

入居の条件はありますか?

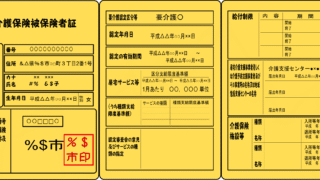

要介護1〜5の認定を受けた認知症の高齢者が対象です。他者との共同生活が可能で、常時の医療ケアを必要としないことが条件です。

費用はどれくらいかかりますか?

介護サービスに対しては1〜3割の自己負担。その他の家賃・食費・光熱費は自己負担で、月額おおよそ12万〜15万円程度です。

施設にはどのような職員がいますか?

管理者、介護職員、ケアマネジャー、看護師、栄養士、調理員などが勤務し、24時間体制で入居者を支援しています。

グループホームは在宅サービスに分類されますか?

はい、認知症グループホームは介護保険制度上、在宅サービスに分類されます。

認知症グループホームとは?

認知症グループホーム(正式名称:認知症対応型共同生活介護)は、認知症の要介護高齢者が5~9人単位で共同生活を送る施設です。

家庭的な雰囲気の中で、生活リズムを保ちながら認知症の進行を緩やかにすることを目的としています。

スウェーデン発祥のグループリビングケアをモデルに、1997年に日本で法制化。介護保険上は「在宅サービス」に分類されており、自宅と同じような生活を送ることが前提です。

入居対象と生活の様子

入居対象は、要介護1~5に認定された認知症の高齢者です。

ただし、以下のような条件も考慮されます。

- 少人数での共同生活が可能な方

- 寝たきりや医療的ケアを常時必要としない方

居室は基本的に個室で、1ユニット5~9名で構成されます。

入居者は、スタッフと一緒に料理や掃除などを分担しながら生活し、自立支援を促します。

提供されるサービス

- 食事・入浴・排泄など日常生活の支援

- 認知症に配慮した機能訓練

- 生活リズムを整えるレクリエーション

- 医師や看護師との連携による健康管理

医療依存度が高くなると転居を求められることもあります。

費用と施設規模

介護サービスにかかる費用は介護保険により1〜3割の自己負担。

それ以外の家賃・食費・光熱費は全額自己負担です。

平均的な月額費用は12〜15万円程度。

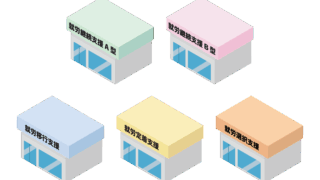

法律上、1事業所あたり2ユニット(最大18人)までしか設置できないため、大規模な施設は存在せず、小規模で家庭的な雰囲気が特徴です。

職員構成と必要な資格

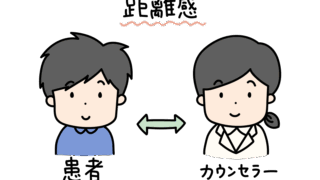

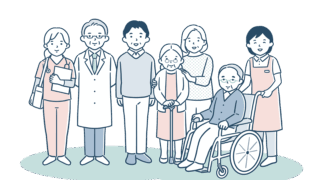

グループホームでは、以下のような職員が配置されます。

- 管理者

- 介護職員(介護福祉士、ホームヘルパーなど)

- 介護支援専門員(ケアマネジャー)

- 看護師(医療的対応が必要な場合)

- 生活相談員、調理員、栄養士など

24時間体制が義務付けられており、夜勤・早番・遅番などシフト制で対応しています。

働く人の給与事情(2026年版)

- 介護職員:月給16万円〜24万円(地域差あり)

- ケアマネジャー:月給20万円〜30万円以上

介護報酬改定の影響で、資格手当や夜勤手当の支給が強化されている施設も増えています。

今後のニーズと展望

2026年現在、日本の認知症高齢者はおよそ520万人を超えると推定されており、グループホームの需要は年々高まっています。

小規模で家庭的な介護を求める声は増加しており、地域ごとに整備が進められています。

まとめ

認知症グループホームは、認知症の高齢者が安心して生活できるよう配慮された共同生活の場です。

家庭的な環境での生活が認知症の進行を穏やかにする効果も期待されており、今後ますます重要な役割を担うといえるでしょう。

コメント