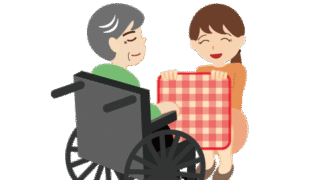

高齢者が在宅で快適に暮らすために必要不可欠な「福祉用具」。

それを貸し出す福祉用具貸与事業所について、対象となる用具、利用の流れ、関わる専門職の資格などを最新情報をもとにわかりやすく解説します。

よくある質問

福祉用具貸与事業所とは何ですか?

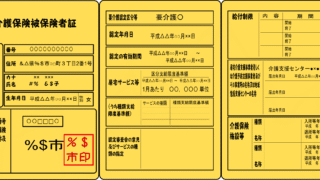

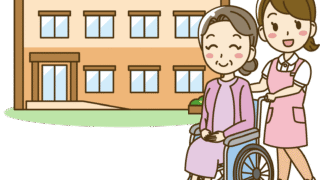

福祉用具貸与事業所は、要介護者を対象に、介護保険制度を利用して福祉用具をレンタル提供する事業所です。利用者の自立支援と介護負担の軽減を目的としています。

介護保険で貸与される福祉用具にはどんなものがありますか?

介護保険で貸与される福祉用具は、車いすや特殊寝台、歩行器、認知症老人徘徊感知器など12品目に限定されています。

福祉用具専門相談員になるには資格が必要ですか?

介護福祉士や看護師などの資格を持つか、都道府県が指定する40時間の講習を受けることで、福祉用具専門相談員として勤務できます。

利用者の費用負担はいくらですか?

介護保険適用により、利用者は原則としてレンタル費用の1割を自己負担します。ただし、所得に応じて2割または3割の負担となる場合もあります。

福祉用具貸与事業所とは?

福祉用具貸与事業所は、要介護2以上の高齢者を中心に、日常生活や介護に必要な福祉用具をレンタルで提供する事業所です。

主に株式会社や有限会社などの営利法人、または医療法人などが運営しています。

近年では高齢化の進展とともに事業所数が年々増加傾向にあり、2026年現在では約8,000か所を超えています。

介護保険で貸与される福祉用具の種類(12品目)

介護保険適用対象となる福祉用具は、以下の12種類に限定されています。

- 手すり(取り付け工事を伴わないもの)

- スロープ(取り付け工事を伴わないもの)

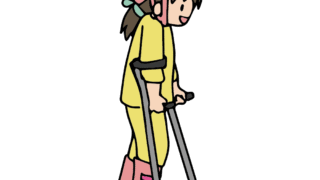

- 歩行器

- 歩行補助杖

- 車いす

- 車いす付属品

- 特殊寝台

- 特殊寝台付属品

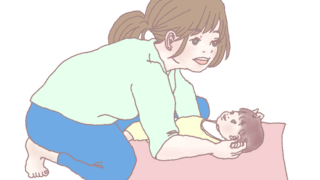

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 認知症老人徘徊感知器

- 移動用リフト(吊り具部分は対象外)

これらの用具は、ケアマネジャーと相談の上で選定され、福祉用具専門相談員から使用方法の説明とフィッティングを受けたうえで貸与されます。

利用者の費用負担について

介護保険が適用されるため、利用者は原則として費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を自己負担するだけで利用可能です。

要介護者本人やその家族にとって、経済的・機能的な負担を軽減する大きな支援となっています。

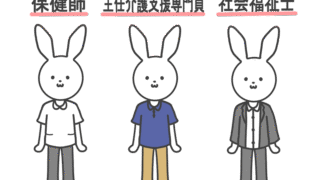

職員構成と必要な資格

福祉用具貸与事業所には、主に以下の職員が勤務しています:

- 管理者:事業所全体の運営責任者

- 福祉用具専門相談員:用具の選定・使用方法の説明・モニタリングを担当

福祉用具専門相談員になれる資格

以下のいずれかの資格を保有することで、福祉用具専門相談員として勤務することができます。

- 介護福祉士

- 社会福祉士

- 看護師・准看護師・保健師

- 理学療法士・作業療法士

- 義肢装具士

- ホームヘルパー2級以上

上記資格がない場合でも、都道府県が指定する40時間の「福祉用具専門相談員講習会」を修了することで就業可能です。

まとめ:今後の展望と地域福祉への貢献

高齢者の在宅生活を支える上で、福祉用具貸与事業所の存在はますます重要性を増しています。

近年では、ICT(情報通信技術)を活用した用具管理や、利用者ニーズに応じたカスタマイズ対応も進んでいます。

高齢者のQOL(生活の質)向上を支える福祉インフラの一端として、地域包括ケアシステムとの連携も期待されています。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいて構成しています。

制度変更の可能性があるため、詳細は各自治体の福祉課または厚生労働省の最新情報をご確認ください。

コメント