高齢化社会の進展に伴い、地域の高齢者が心身ともに健康で充実した生活を送るための拠点となる「老人福祉センター」。

本記事では、その機能や種類、職員の資格、そして最新の動向までをわかりやすく解説します。

よくある質問

老人福祉センターとは何ですか?

老人福祉センターは、主に市区町村が設置する高齢者向けの福祉施設で、健康の保持・増進、教養の向上、仲間づくりを目的としたレクリエーションや相談支援サービスを提供しています。

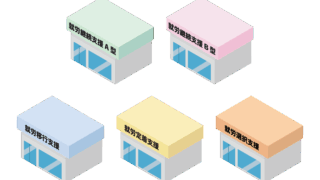

老人福祉センターにはどんな種類がありますか?

老人福祉センターは、A型(標準型)、特A型(保健機能強化型)、B型(小規模型)の3種類があり、地域のニーズに応じたサービスを提供しています。

どのようなサービスが利用できますか?

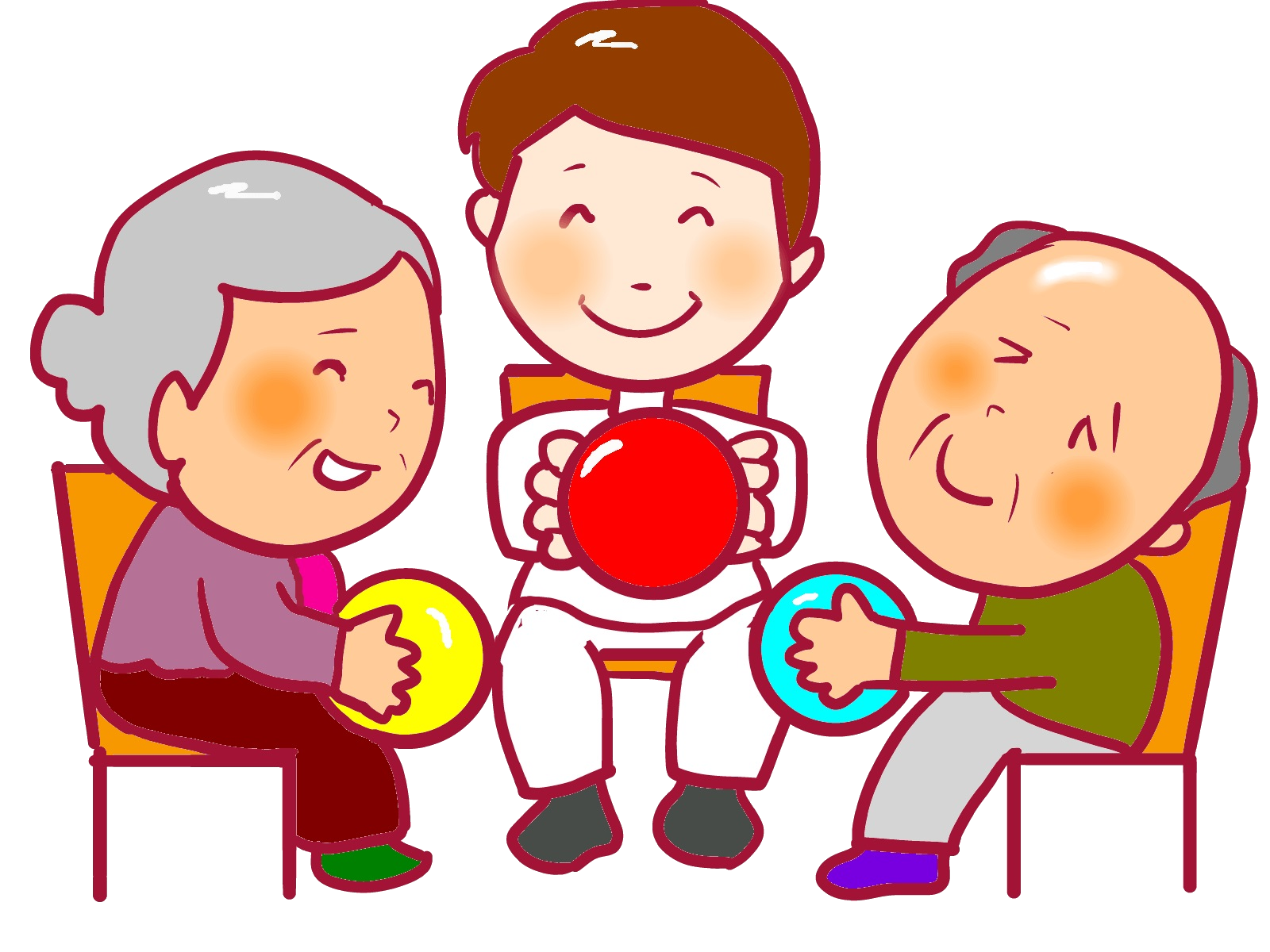

健康相談、趣味活動(カラオケ、囲碁・将棋、ビリヤードなど)、教養講座、レクリエーション、入浴設備(施設による)など、多岐にわたるサービスを提供しています。

誰でも利用できますか?利用料はかかりますか?

主に地域に住む60歳以上の高齢者が対象で、自治体によって条件が異なります。利用料は基本的に無料または低料金に設定されています。

老人福祉センターの職員にはどんな人がいますか?

生活相談員(社会福祉士や社会福祉主事)、機能訓練指導員(理学療法士や作業療法士)、事務員などが配置され、高齢者の支援にあたっています。

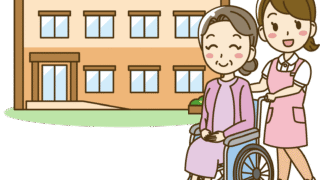

老人福祉センターとは?

老人福祉センターは、主に市区町村などの地方自治体が設置・運営する高齢者向けのレクリエーション施設です。

地域の高齢者に対し、健康の保持・増進、教養の向上、仲間づくりの場として機能しています。

また、生活相談や機能回復訓練などを通じて、自立した生活の支援を行う地域福祉の中核的な存在でもあります。

センターの種類と設置主体

- A型: 標準的な機能を備えた施設

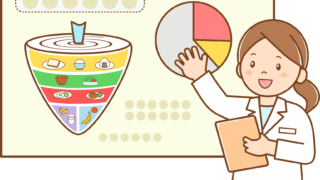

- 特A型: A型に加えて健康相談や機能訓練など保健機能を強化した施設

- B型: 小規模で、主に交流とレクリエーションを目的とした施設

設置主体は市町村が中心ですが、一部は社会福祉法人が運営しているケースもあります。

提供されるサービスと設備

老人福祉センターでは、以下のような多様なサービスが提供されています。

- 健康相談・生活相談

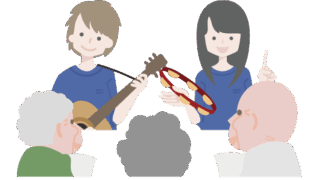

- 趣味活動(カラオケ・囲碁・将棋・ビリヤードなど)

- 各種教養講座・サークル活動

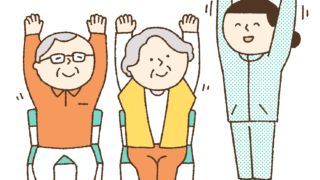

- レクリエーション・イベント(体操、季節行事など)

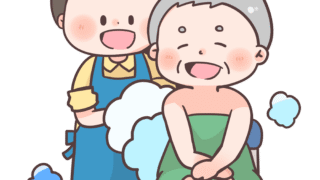

- 入浴設備(施設による)

利用料金は無料または低料金に設定されており、誰でも気軽に立ち寄れる点が魅力です。

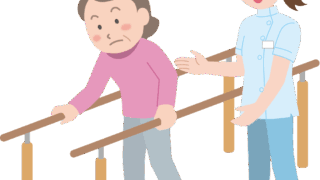

職員構成と必要資格

老人福祉センターには以下のような職員が配置されており、地域の高齢者支援を行います。

- 生活相談員: 社会福祉士や社会福祉主事任用資格

- 機能訓練指導員: 理学療法士、作業療法士

- 事務員: 利用者受付や事務全般を担当

地方自治体の直営である場合、多くの職員は地方公務員として配置されています。

施設数の推移と今後の課題

老人福祉センターは2008年度に全国で2,228施設ありましたが、2010年度には1,985施設に減少。

その後も縮小傾向にあり、2026年現在では約1,700施設前後とされています(※推定)。

近年では、高齢者の趣味や生活スタイルの多様化に伴い、従来型の施設ではニーズに対応しきれない場面も見られます。

今後はICT活用や地域連携を強化し、より柔軟なサービス提供が求められています。

まとめ

老人福祉センターは、高齢者の生きがいづくりと健康維持を支援する重要な施設です。

設置主体や提供サービス、職員の専門性などを理解することで、地域の高齢者福祉をより良くする手助けとなります。

身近な福祉拠点として、ぜひ活用してみましょう。

コメント