重症心身障害児施設は、重度の肢体不自由と知的障害を併せ持つ子どもに対し、医療・介護・教育の統合的な「療育」を行う専門施設です。

本記事では、その役割、仕事内容、職員体制、今後の展望について詳しく解説します。

よくある質問

療育とは何ですか?

療育とは、医療(治療・看護)と教育(育成・訓練)を組み合わせた支援方法で、重度の障害を持つ子どもの自立や生活の質の向上を目的としています。

重症心身障害児施設で働くために必要な資格は何ですか?

職種によって異なりますが、保育士、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、臨床心理士などの資格が求められることが多いです。

全国にどれくらいの重症心身障害児施設がありますか?

2026年時点で全国に約120ヵ所以上存在し、約12,000人の入所者が療育支援を受けています。

重症心身障害児施設とは?

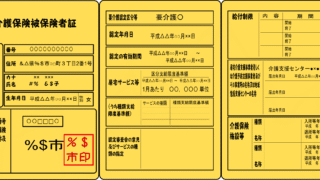

重症心身障害児施設は、身体と知的両面に重度の障害がある子どもたちに対して、日常生活の支援、医療的管理、療育を提供する児童福祉法に基づく施設です。

同時に、医療法上の病院としての機能も併せ持っており、公立、国立、独立行政法人国立病院機構、または法人によって運営されています。

入所者の生活費は原則として公費で、医療費は社会保険や医療制度によって負担されます。

18歳以降も引き続き入所支援が行われるケースも多く、生涯を通じたサポートが可能な施設です。

療育とは?医療と教育の融合支援

「療育」とは、医療(治療・看護)と教育(育成・訓練・生活指導)を一体化させた支援方法です。

重症心身障害児は、手足の機能や言語、食事、排泄などの自立が困難で、常に医学的管理を必要としています。

そのため、施設では次のような支援が提供されています:

- 健康管理と医療処置(発作対応、嚥下・呼吸管理など)

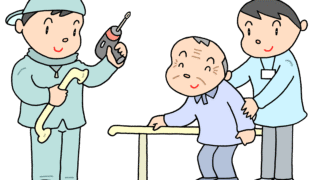

- 食事・排泄・移動・言語理解などのリハビリ訓練

- 学校教育やレクリエーションを含めた日常支援

- 保護者への相談支援や情報提供

職員体制と必要な資格

施設には多職種の専門スタッフが連携して療育にあたっています。

主な職種と資格は以下の通りです。

- 医師・看護師:健康管理、感染症対策、診察・治療

- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:生活機能の維持・向上支援

- 保育士・児童指導員:日常支援、環境整備、行事運営

- 心理職員:情緒支援、発達評価

- 栄養士・調理員:栄養管理と食事提供

なお、職員の配置基準や必要資格は施設により異なる場合がありますが、社会福祉士、保育士、理学療法士、臨床心理士、看護師などの有資格者が多く活躍しています。

生活の質を高める取り組み

重症心身障害児施設では、入所者の「人間らしい生活」を実現するため、以下のような活動も積極的に行われています。

- 季節のイベントやレクリエーションの企画・実施

- 施設内の装飾や遊具の工夫による生活空間の充実

- 音楽・アート・園芸活動を通じた感性の刺激

- 他の入所者や地域住民との交流の機会づくり

地域支援・外来支援との連携

重症心身障害児施設は、長期入所だけでなく以下のような地域ニーズにも応えています。

- 緊急一時保護(レスパイト)

- 外来診療・通所型リハビリテーション

- 訪問看護・在宅療育指導

これらは、在宅で障害児を養育する保護者にとって心身の負担を軽減する重要な支援となっています。

最新の施設数と今後の展望

重症心身障害児施設は、2026年時点で全国に120ヵ所以上、在所者数は約12,000人、職員数は約16,000人にのぼります。

今後、医学の進歩とともに救命された重度障害児の増加が予測され、施設の役割と整備はさらに重要性を増しています。

国や自治体では、多様な支援ニーズに応えるべく「地域支援」「一時保護」「通所・在宅支援」などのサービス拡充に力を入れており、今後の福祉政策の中心的な位置づけとなるでしょう。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。制度や支援内容は随時変更される場合がありますので、詳細は各自治体や施設、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

身障害児施設は、新たなサービス体系を取り入れながら、今後も整備・拡充されていくでしょう。

まとめ

重症心身障害児施設は、重度の身体障害と知的障害を併せ持つ子どもに対して、「医療」「介護」「教育」「リハビリ」などを一体的に提供する専門施設です。

児童福祉法に基づく福祉施設であると同時に、医療法によって認可された病院でもあり、医療と福祉が連携した体制が整っています。

主な対象者は、18歳未満の重度障害児(特例で18歳以上の継続支援も可)で、日常生活の大部分に介助が必要な子どもたちです。

今後も医療技術の進展とともに、ニーズの高まりが予想されます。

福祉政策の中でも中核をなす分野として、さらなる施設整備・支援制度の拡充が進められていくことでしょう。

コメント