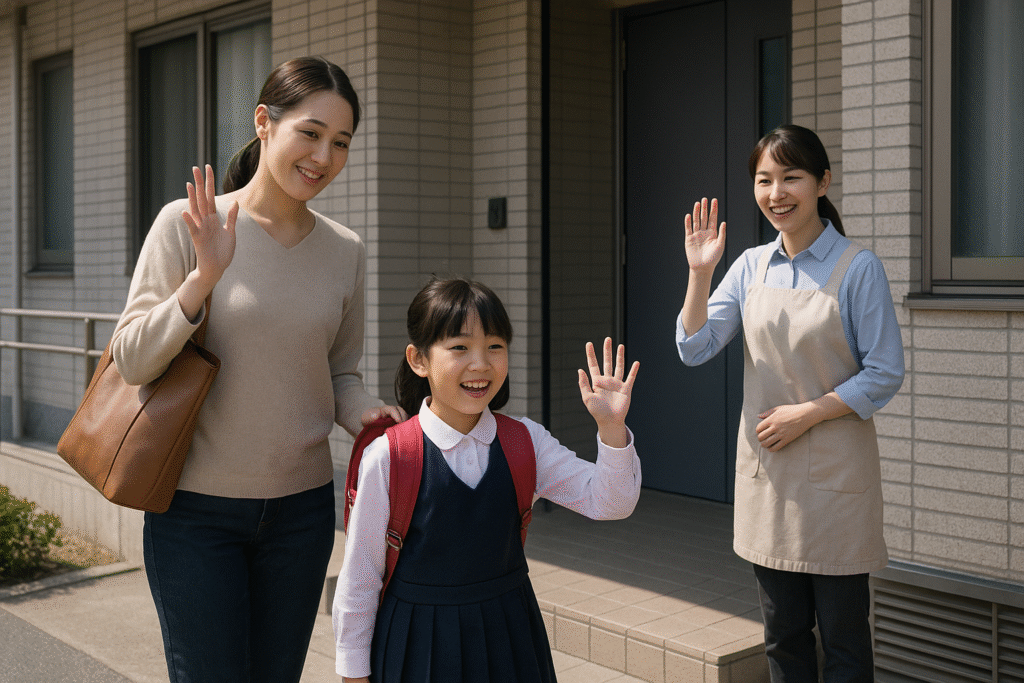

配偶者のいない女性とその子どもが安心して生活し、将来的な自立を目指すための公的支援施設「母子生活支援施設」。

この記事では、その目的、支援内容、職員体制、入所手続きや最新の社会情勢との関係について、2026年の情報をもとに解説します。

よくある質問

母子生活支援施設とは何ですか?

配偶者と離別・死別した女性やDV被害者などとその子どもが入所し、住まいの提供と生活・子育て・就労の支援を受けながら自立を目指す公的施設です。相談室や保育室、学習室などを備え、個室(母子室)を生活拠点とします。

誰が対象になりますか?

主に母子家庭(離別・死別・DV等)で、生活上の困難があり支援を必要とする母と子が対象です。具体的な可否は福祉事務所の判定により決まります。

入所するにはどう手続きしますか?

居住地の福祉事務所に相談・申請します。状況確認ののち入所可否が決定され、入所後は個別の自立支援計画を職員と作成します。緊急時は一時保護等を経て調整される場合があります。

費用や自己負担はありますか?

収入・世帯状況に応じて利用料が決定され、原則として低所得者には無料または減額制度が適用されます。食費・日用品等の実費が必要となる場合があります。

どのような支援が受けられますか?

生活・子育て・就労に関する相談支援、養育・学習の支援、保育やクラブ活動、健康相談、家計・住居確保の助言、退所後を見据えた自立支援計画の作成など、母子の状況に合わせた包括的支援を提供します。

在所期間の目安はどれくらいですか?

在所期間は個々の状況や支援計画により異なります。就労・住居確保等の自立条件が整うまでを目安に、定期的に見直しながら支援します。

子どもは学校や保育所に通えますか?

通学・通園が可能です。施設から学校や保育所に通い、学習支援や保育的支援を合わせて受けられます。

職員体制や必要資格は?

施設長、母子指導員(生活・就労・養育支援)、少年指導員(学習・児童対応)、保育士、医師(健康相談)、調理師、事務員などが連携します。中心は母子指導員・少年指導員で、社会福祉主事・社会福祉士等の資格が活かされます。

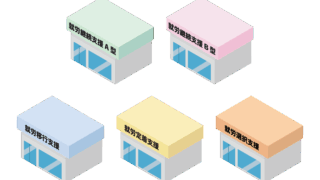

施設数はどのくらいありますか?

2026年現在の推定で全国に約262施設があり、地域に根ざした支援を行っています。正確な数は自治体の公表情報でご確認ください。

安全対策やプライバシーは守られますか?

入退所管理、苦情・相談体制、個人情報保護、DV対応の配慮など安全・安心に配慮した運営が行われます。必要に応じて警察や関係機関と連携します。

退所後のサポートはありますか?

退所後も相談支援機関や就労・住宅支援サービス、子育て支援など地域資源と連携し、必要に応じて継続的な見守りや相談を受けられます。

一時避難所やシェルターとの違いは?

一時避難所・シェルターは緊急避難を主目的とする短期保護が中心です。母子生活支援施設は住まいを確保しつつ、生活・子育て・就労など継続的な自立支援を行う点が異なります。

母子生活支援施設とは?

母子生活支援施設は、配偶者と離別・死別した女性やDV被害者などとその子どもを保護し、生活と子育てを支援しながら自立を促すための施設です。

生活上の困難を抱える母子が、安心して暮らせる住居と支援を受けながら、新たな生活の基盤を築くことができます。

施設には相談室、保育室、医務室、学習室、共用スペースなどがあり、母親と子どもが一緒に暮らす「母子室」が生活の拠点となります。

支援内容と生活の流れ

母親には就労や子育て、生活に関する相談支援や指導、子どもには保育、学習、クラブ活動などを通じた発達支援が行われます。

就労している母親は施設から通勤し、子どもは学校や保育所へ通園・通学します。

退所後の生活を見据えた自立支援計画も職員と一緒に立てるため、段階的に生活の安定と自立が図られる仕組みになっています。

入所方法と費用

入所を希望する場合は、お住まいの地域の福祉事務所に相談・申請を行います。

入所の可否や費用は、収入や生活状況に応じて決定されます。原則として、低所得者には無料または減額制度があります。

全国には262施設(2026年現在推定)が存在し、地域に根ざした支援を提供しています。

職員構成と必要資格

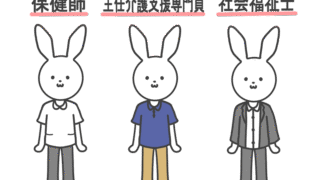

母子生活支援施設には、以下のような専門職が在籍しています。

- 施設長

- 母子指導員(生活・就労・養育支援)

- 少年指導員(主に学習支援・児童対応)

- 医師(健康相談)

- 保育士(施設内保育支援)

- 調理師、事務員など

母子指導員や少年指導員は特に中心的な役割を果たし、母子の生活全般をサポートします。

施設によっては地域の子育て支援や一時保育も行っており、その場合は保育士が常駐することもあります。

1施設あたりの職員数は平均10名未満で、協力体制と柔軟な対応が求められる職場です。

社会背景と施設の必要性(2026年版)

母子家庭は年々増加しており、背景には未婚出産、離婚、DV、経済的困窮など多様な事情があります。とくにDV被害による一時避難先としての利用が増加しており、支援の重要性が高まっています。

また、母親の多くは非正規雇用であり、月収15万円未満というケースも少なくありません。こうした経済的格差や社会的孤立に対し、母子生活支援施設は公的な「セーフティネット」として大きな役割を果たしています。

現在、利用者数は1万人前後と見込まれており、支援の多様化(DV対応、子育て支援、多文化家庭への対応など)が進められています。

まとめ

母子生活支援施設は、母子家庭が困難な状況から脱し、自立した生活を築くための支援を提供する大切な福祉施設です。

2026年現在、社会情勢に応じて支援の幅は広がり続けており、今後も母子家庭を支える拠点としての役割が期待されています。

コメント