母子家庭や父子家庭を支える公的施設として、母子福祉センターと母子休養ホームは大きな役割を果たしています。

ここでは、両施設の目的・機能・提供されるサービス内容・職員体制・利用条件などについて、2026年最新情報でわかりやすく解説します。

よくある質問

母子福祉センターと母子休養ホームの違いは?

母子福祉センターは、ひとり親家庭の生活・子育て・就労を地域で総合支援する拠点です。母子休養ホームは、心身のリフレッシュのために低価格または無料で宿泊・食事を提供する施設で、主に短期の保養を目的とします。

誰が利用できますか?

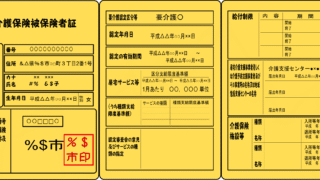

主に母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭、およびこれに準ずる家庭が対象です。自治体の要件に基づき、状況に応じて支援内容や利用可否が決定されます。

利用手続きの流れは?

居住地の福祉事務所や母子福祉センターに相談し、必要書類(戸籍・世帯状況・収入等が分かる書類、ひとり親であることの確認資料など)を提出します。母子休養ホームの利用も同様に自治体窓口での申請・調整を経て決定されます。

母子福祉センターではどんな支援が受けられますか?

生活・子育て・教育・法的相談、就職支援(職業相談、資格講座、パソコン教室、教養講座)、情報提供、交流イベント、レクリエーション企画など、多面的な支援を提供します。

母子休養ホームのサービス内容は?

自然豊かな環境での短期宿泊と食事の提供、親子レクリエーション、リフレッシュプログラム等です。母子福祉センターと連携して実施されることもあります。

利用料金や自己負担はありますか?

母子休養ホームは低価格または無料での宿泊・食事提供が基本ですが、自治体やプランにより自己負担が発生する場合があります。母子福祉センターの相談・講座等は多くが無料または実費程度です。詳細は各自治体にご確認ください。

利用できる期間の目安は?

母子福祉センターは通年で継続利用できます。母子休養ホームは短期(例:数日)での保養・宿泊が中心で、回数や期間は自治体の運用により異なります。

職員体制と必要資格は?

施設長、生活指導員(社会福祉士・社会福祉主事等)、職業指導員(就労支援)、保育士(子育て支援)、栄養士・調理師(休養ホーム)、事務員などが従事します。法定必須ではない職種もありますが、利用者状況に応じた多職種連携が重視されます。

施設数はどれくらいありますか?

2026年時点の推定で、母子福祉センターは全国に約59施設、母子休養ホームは減少傾向で4〜5施設程度が残存とされています。正確な数は自治体公表情報をご確認ください。

就労支援は具体的に何をしてくれますか?

職業相談、求人情報の提供、履歴書・面接対策、資格取得講座やPC講座、インターン・職場体験の案内、保育支援と組み合わせた就労継続支援など、就職・転職・スキルアップを総合的に支援します。

安全面・プライバシー保護の取り組みは?

個人情報の適正管理、虐待・DV等のリスク評価、苦情解決体制、緊急時対応マニュアル、職員研修などを整備し、安心して利用できる環境の確保に努めています。

働くにはどうすればよいですか?(採用情報)

多くは地方自治体が設置・運営する公共施設のため、募集は自治体の公務員採用や臨時・会計年度任用職員、公募委託先法人での採用となります。施設数が限られるため、各自治体・施設へ直接問い合わせるのが現実的です。

近くの施設を探すには?

市区町村の福祉事務所・子育て支援窓口、自治体公式サイトの施設検索、都道府県の福祉情報ポータル、母子家庭等向け相談窓口で最新の所在地・利用条件を確認できます。

母子福祉センターとは

母子福祉センターは、母子家庭やそれに準ずる家庭(例:父子家庭)に対して、生活・子育て・就労に関する総合的な支援を行う地域拠点です。

生活相談や養育、教育、就職支援のほか、法的な問題についての相談も可能です。

また、就職に必要なスキルを身につけるための資格講座やパソコン教室、教養講座なども実施されており、経済的・精神的な自立を後押しする仕組みが整っています。

母子家庭向けのレクリエーション企画や、自治体の援助手当、イベントなども提供されており、地域における相談・交流の場としての役割も果たしています。

全国に59施設(2026年時点推定)あり、地域密着型の支援施設として安定的に運営されています。

母子休養ホームとは

母子休養ホームは、家事や育児、仕事に追われる母子家庭に心身のリフレッシュの機会を提供するための宿泊施設です。

自然豊かな観光地や温泉地に設置されており、食事や宿泊が低価格または無料で利用できます。

利用には、母子家庭であることを証明する書類を福祉事務所などに提出する必要があります。

宿泊はレクリエーションの一環として母子福祉センターと連携して行われることも多く、中には両施設を併設する地域も存在します。

2005年には9施設存在していましたが、2026年現在は減少傾向にあり、4〜5施設程度が残るのみです。

ただし、自治体によっては再評価され、有効活用の取り組みも見られます。

職員体制と必要な資格

母子福祉センターおよび母子休養ホームには、以下のような職員が配置されており、施設の種類や規模に応じて体制が異なります。

- 施設長

- 生活指導員(社会福祉士、社会福祉主事など)

- 職業指導員(就労支援担当)

- 保育士(子育て支援担当)

- 栄養士・調理師(母子休養ホーム)

- 事務員

これらの職種は法的に必須ではないものの、利用者に応じた支援体制を整える上で重要な役割を果たしています。

公共施設で働くには?

母子福祉センターや母子休養ホームは、国や地方自治体が運営する公共施設であるため、勤務する際には多くが地方公務員としての採用となります。

ただし、施設数が限られているため、求人は非常に少なく、各自治体に問い合わせるのが現実的な方法です。

まとめ

母子福祉センターと母子休養ホームは、ひとり親家庭の生活支援と精神的ケアの両面からアプローチする大切な公的施設です。

2026年現在、施設数は限られていますが、地域福祉の中での役割は非常に重要であり、今後もさらなる支援強化が期待されます。

コメント