障害者デイサービスセンターは、在宅生活を送る障害者の自立支援や社会参加を目的とした通所型施設です。

文化活動や生活訓練を通じて、生きがいと地域交流の機会を提供しています。

本記事では、施設の概要や職員構成、将来的な展望について詳しく解説します。

よくある質問

障害者デイサービスセンターはどんな施設ですか?

在宅の障害者が日中に通い、生活訓練・社会適応訓練・文化活動などを通じて自立と社会参加をめざす通所型の支援拠点です。地域との交流機会や家族支援の場としても機能します。

利用対象者の条件や年齢は?

原則、就労が困難な在宅の18歳以上(特別な場合は15歳以上)を対象とします。障害種別は施設の運営形態により異なり、事前の相談・アセスメントで適切性を確認します。

具体的にどんなプログラムがありますか?

日常生活訓練(調理・洗濯・家事等)、社会適応訓練(PC・公共マナー等)、文化・創作活動(陶芸・絵画・木工・園芸等)、地域交流行事、社会見学、季節イベントなど多様です。施設内販売やバザーを実施する場合もあります。

1日の流れや利用時間は?

多くの施設で9:00~16:00前後のプログラムが一般的です(送迎・昼食・個別支援時間の有無は施設で異なります)。詳細は各施設のスケジュールをご確認ください。

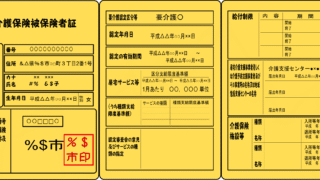

利用までの手続きは?

地域の相談支援事業所や市区町村窓口に相談し、アセスメントとサービス等利用計画の作成を経て、利用調整・契約・個別支援計画の策定という流れが一般的です。見学・体験が設けられている施設もあります。

費用や自己負担はどのくらいですか?

障害者総合支援法に基づくサービスは原則1割負担で、負担上限月額は所得に応じて決まります。昼食代・材料費・行事参加費などの実費が別途必要になることがあります。最終的な負担は自治体の決定内容・施設規程をご確認ください。

送迎や昼食の提供はありますか?

多くの施設で送迎・昼食の提供がありますが、実施の有無・料金・対象エリアは施設ごとに異なります。事前に確認しましょう。

医療的ケアや健康管理には対応できますか?

看護職員が配置されている施設や、医療機関と連携する体制を持つ施設があります。必要な医療的ケアの内容により受け入れ可否や体制が異なるため、事前相談が必須です。

職員の配置や資格は?

施設長、生活支援員、職業・作業指導員、機能訓練指導員(PT/OT等)、看護職員、栄養士・調理員などが勤務します。必須資格・配置基準は事業所や自治体の指定内容で異なりますが、福祉専門資格を有する職員が中心となります。

高齢者向けデイサービスとの違いは?

高齢者デイサービス(介護保険)は主に高齢者の介護予防・日常生活支援を目的とします。障害者デイサービスセンターは障害者総合支援法に基づき、障害特性に配慮した生活訓練・社会参加の機会提供に重点を置きます。

「生活介護」や「就労継続支援」との違いは?

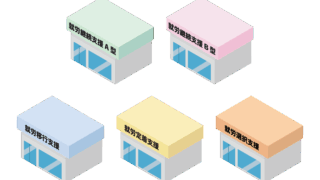

生活介護は常時介護を要する方に日中活動と介護を提供、就労継続支援A/B型は就労機会・生産活動の提供を目的とします。デイサービスセンターは生活訓練・地域交流・創作活動等が中心で、目的と支援内容が異なります。

地域活動支援センターへの移行と名称の違いは?

制度再編により、従来の「障害者デイサービスセンター」は地域活動支援センターへ移行が進んでいます。2026年現在も旧称を用いる施設はありますが、再編後は地域ニーズに応じた柔軟な機能(交流、見守り、余暇、生活支援など)を担います。

家族支援やレスパイト(介護休息)目的での利用は可能ですか?

家族の相談・情報交換の場としての機能を持つ施設も多く、短時間の預かり等でレスパイトに資するケースがあります。提供可否や利用枠は施設規程によります。

感染症対策や災害時の対応はどうなっていますか?

手指衛生・換気・体調確認・ゾーニング等の基本対策を実施し、災害時は事業継続計画(BCP)や地域の避難計画に基づき対応します。個別の持参物・連絡体制は契約時に確認してください。

見学・体験はできますか?どこに相談すればよいですか?

多くの施設で見学・体験を受け付けています。市区町村障害福祉担当課、相談支援事業所、または施設の窓口へ直接お問い合わせください(本文の案内先・自治体サイト参照)。

障害者デイサービスセンターとは?

障害者デイサービスセンターは、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に基づき運営されている通所型施設で、在宅の障害者が日中に通い、生活訓練や創作活動などを通じて社会参加と自立を目指す施設です。

対象は、原則として就労が困難な18歳以上の在宅障害者(特別な場合は15歳以上)とその家族であり、日常生活に必要なスキルの習得や地域住民との交流の場としても利用されています。

主な活動内容

施設内では以下のような多様な活動が行われています:

- 日常生活訓練(調理・洗濯・家事など)

- 社会適応訓練(パソコン・公共マナーなど)

- 文化・創作活動(陶芸、絵画、木工、園芸など)

- 施設内店舗やバザーによる製品販売

- 地域との交流行事、社会見学、季節イベント

- 家族支援・情報交換の場としての活用

地域住民や他の福祉施設との連携を図りながら、障害者が社会の一員として自信を持って生活できるよう支援しています。

職員構成と必要な資格

施設には、以下のような職員が勤務しています。

- 施設長

- 生活支援員(支援の中心的存在)

- 職業指導員・作業指導員

- 機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士など)

- 看護職員

- 栄養士・調理員

必須資格は事業所ごとに異なりますが、以下のような資格を有していると望ましいです:

- 社会福祉士

- 社会福祉主事任用資格

- 介護福祉士

- 理学療法士・作業療法士

- 管理栄養士・栄養士・調理師

生活支援員は行事の企画、創作活動、利用者の相談対応など広範な業務を担当しており、福祉分野に対する理解と人間力が求められます。

勤務形態と職場環境

多くの施設では、月曜日〜土曜日の午前9時〜午後4時頃までが営業時間となっており、職員の勤務も日勤が基本です。

施設ごとに規模や支援内容は異なり、職員の配置や資格要件にも差があります。

地域密着型の支援が重視されるため、地元住民との協力体制も重要な要素となります。

法改正と今後の展望

2006年の障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)施行以降、サービス体系は再編され、従来の障害種別ごとの施設から、日中活動支援や居住支援など機能別へと移行しています。

その中で、障害者デイサービスセンターは「地域活動支援センター」へと移行しつつあります。

2026年現在でも「デイサービスセンター」という名称を使う施設は多く存在しますが、地域活動支援センターとして再編された施設は、各地域のニーズに対応した柔軟なサービスを提供しています。

地域活動支援センターは、2024年度末時点で全国に2,500ヵ所以上が設置されており、今後も多様な地域支援の拠点として拡充が期待されています。

※本記事は2026年5月時点の情報をもとに構成されています。制度の変更や最新情報は、各自治体または厚生労働省の公式サイトにてご確認ください。

コメント