言語や聴覚、嚥下(えんげ)などの機能に障害を持つ方をサポートする国家資格「言語聴覚士」。

本記事では、2026年の最新情報に基づき、仕事内容から職場環境、資格取得方法、初任給、将来性まで、言語聴覚士を目指す方に役立つ情報を詳しく解説します。

よくある質問

言語聴覚士とは?理学療法士・作業療法士との違いは?

言語聴覚士はことば・きこえ・嚥下の評価と訓練を専門とする国家資格です。理学療法士や作業療法士は主に運動機能や日常生活動作を担当し、役割は補完関係にあります。

主な対象と症状の例は?

失語症、構音障害、吃音、発達性言語障害、難聴や人工内耳装用者の聴能訓練、摂食嚥下障害、高次脳機能障害などが対象です。

どんな場所で働きますか?

病院、リハビリセンター、介護・障害福祉施設、訪問看護、保健所、学校のことばの教室や難聴学級、難聴幼児通園施設、補聴器関連企業、研究・教育機関などです。

1日の業務の流れは?

評価→ゴール設定→個別・集団訓練→家族指導→多職種カンファレンス→記録・再評価。嚥下では食形態提案や摂食場面介入、聴覚では機器調整の連携も行います。

初任給や働き方(2026年目安)は?

常勤が中心で比較的規則的な勤務。初任給は月18万〜23万円、非常勤は時給1,500円前後が一つの目安です(地域・法人で差あり)。

言語聴覚士になるには?

所定の養成課程を修了し、国家試験に合格する必要があります。既修者ルートや海外資格の認定ルートもあります。

国家試験の時期や受験料は?

例年、申込は11月中旬〜12月中旬、試験は2月中旬、合格発表は3月下旬が目安です。受験料や会場は年度で変わるため最新の公式案内を確認してください。

必要な資質・スキルは?

観察・分析力、共感的コミュニケーション、嚥下解剖・栄養・食形態の知識、AAC・補聴援助システムの理解、記録と研究、ICT活用などです。

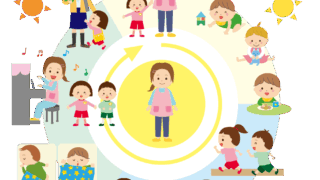

こども領域と成人領域の違いは?

こども領域は発達支援と家族・学校連携が中心、成人領域は脳血管障害・神経疾患・がん治療後の機能障害や嚥下への介入が中心です。

キャリアパスや将来性は?

嚥下・聴覚・小児・高次脳等の専門性を深め、主任・教育担当・訪問リハの中核、研究・大学教員、補聴器関連企業、起業などへ展開可能。高齢化と発達支援の拡大で需要は堅調です。

在宅・訪問での役割は?

嚥下評価と食形態・姿勢・食具指導、コミュニケーション手段の整備、家族教育、栄養・歯科・看護との連携など、生活場面に直結した支援を提供します。

学生・受験前にやっておくと良い準備は?

解剖生理・神経科学・言語学の基礎固め、嚥下評価の理解、症例要約や発表練習、実習での記録力向上、最新ガイドライン・学会誌の確認が有効です。

情報の最新確認はどこで?

国家試験は医療研修推進財団の案内、職能情報は日本言語聴覚士協会、養成課程は各校の募集要項・説明会で最新情報を確認してください。

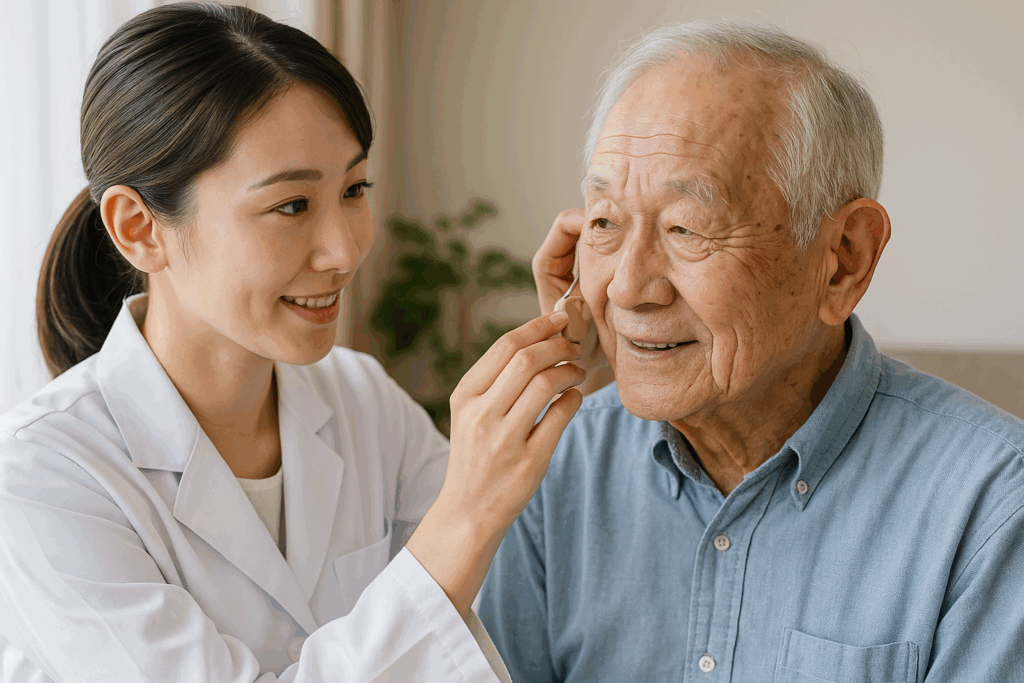

言語聴覚士とは

言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist)は、1997年に制定された国家資格です。

それ以前は「言語療法士」や「臨床言語士」といった名称で活動していました。

主な仕事は、言語障害・聴覚障害・失語症・発達障害・嚥下障害など、コミュニケーションや摂食に困難を抱える人々に対して、検査・訓練・指導・助言を行うことです。

リハビリテーションの一環として、個別にリハビリ計画を立て、長期的な支援を行います。

求められる人物像

言語聴覚士には、以下のような資質が求められます。

- 緻密な観察力と分析力

- コミュニケーションが困難な人の気持ちを受け止める共感力

- 長期的な支援を行う粘り強さ

- 精神的な余裕や柔軟性

- チーム医療における協調性

主な勤務先

言語聴覚士が活躍する職場は年々多様化しています。

- 病院(リハビリ科・耳鼻咽喉科など)

- 福祉施設(高齢者・障害者支援施設など)

- 難聴幼児通園施設、重症心身障害児施設

- 保健所・リハビリセンター・訪問看護ステーション

- 小中学校の「ことばの教室」や難聴学級

- 補聴器メーカーなどの企業

雇用形態と初任給(2026年版)

常勤が基本で、勤務時間は比較的規則的です。

非常勤勤務もあり、子育てや副業との両立も可能です。

- 常勤: 初任給 約18万~23万円(大卒程度)

- 非常勤: 時給1,500円前後

将来性とニーズ

言語聴覚士は理学療法士・作業療法士と比べて歴史が浅く、認知度はまだ高くありませんが、医療・介護・教育分野において着実にニーズが拡大しています。

特に高齢者の嚥下機能のサポートや、子どもの発達障害への対応など、新たな支援分野が増加中。

今後は地域包括ケアや訪問リハビリの中核職種としても注目されています。

言語聴覚士になるには

国家試験合格が必須であり、受験には所定の養成施設で必要な知識・技能を修得することが条件です。

受験資格の主な例

- 大学で指定科目を履修し卒業

- 高校卒業後、養成施設で3年以上の教育を修了

- 大学・高専で一定期間修学+養成施設で学修

- 海外資格取得者で厚労省の認定を受けた者

- 施行前の経過措置対象者(1998年10月1日時点)

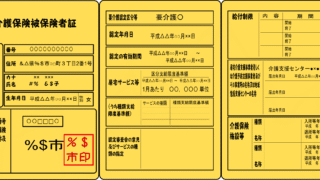

国家試験情報(2026年度)

- 申込期間: 例年11月中旬~12月中旬

- 試験日: 例年2月中旬

- 試験地: 北海道、東京、愛知、大阪、広島、福岡

- 合格発表: 例年3月下旬

- 受験料: 38,400円(最新は公式サイト参照)

提出書類例

- 受験願書

- 証明写真1枚

- 受験資格を証明する書類(卒業証明書または卒業見込み証明書など)

- 成績証明書(必ずではない)

- 返信用封筒

問い合わせ先

公益財団法人 医療研修推進財団(試験登録部)

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル4F

TEL: 03-3501-6515

http://www.pmet.or.jp/

一般社団法人 日本言語聴覚士協会

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京9F

FAX: 03-6280-7629

http://www.jaslht.or.jp/

コメント