福祉レクリエーション・ワーカーは、高齢者や障害者が日常をより楽しく、生きがいを持って過ごせるようにレクリエーション活動を企画・運営する専門職です。

地域社会とのつながりを深め、笑顔と交流を生み出すこの仕事は、介護・福祉現場で欠かせない存在となっています。

本記事では、2026年最新情報として、仕事内容・職場・資格取得方法・将来性を詳しく解説します。

よくある質問

福祉レクリエーション・ワーカーの主な仕事内容は?

高齢者や障害者が楽しめるレクリエーションの企画・運営、地域イベントの開催、ボランティアのコーディネート、バリアフリー環境づくりの助言などを行います。

資格取得に必要な条件は?

満18歳以上(資格申請時に満20歳)、所定の養成講座修了者、または介護福祉士・保育士などの関連資格保有者で、講座受講・レポート課題・実習を経て資格認定試験に合格する必要があります。

この資格だけで就職できますか?

福祉レクリエーション・ワーカー単独での就職は難しく、介護福祉士や保育士など他資格との併用が一般的です。補助資格として現場での活動の幅を広げます。

福祉レクリエーション・ワーカーの仕事内容

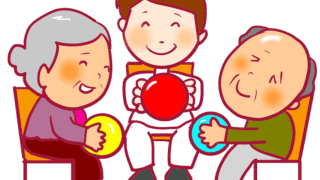

福祉レクリエーション・ワーカーは、心身に障害のある方や高齢者が楽しめるレクリエーションを企画し、参加者と一緒に喜びや生きがいを見つけるお手伝いをします。

主な業務は以下の通りです。

- レクリエーション企画(体操、ゲーム、音楽、工作など)

- お祭り・バザーなど地域イベントの運営

- ボランティアスタッフの養成・コーディネート

- 一人暮らし高齢者宅への訪問活動

- 施設や地域のバリアフリー環境づくりの助言

施設内の活動だけでなく、地域との連携を促す役割も担っています。

人との交流が好きで、相手を楽しませることが得意な人に向いている職業です。

活躍の場

福祉レクリエーション・ワーカーは、以下のような場で活躍できます。

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 介護老人保健施設

- デイサービスセンター

- 医療施設(リハビリ病院など)

- ボランティア団体や地域福祉センター

特に高齢化の進む日本では、老人福祉施設での需要が高まっています。

また、介護職員やケアマネジャー、理学療法士、作業療法士、保育士などが補助資格として取得するケースも多く見られます。

雇用形態・初任給

福祉レクリエーション・ワーカーは、他の資格(介護福祉士・保育士など)と併せて保有することが多く、給与は基本となる資格や職種の給与体系に準じます。

初任給の目安は、介護職員の場合で月18万〜23万円程度、諸手当や経験によって変動します。

将来性

高齢化社会の進行に伴い、レクリエーション活動の充実はますます重要視されています。

福祉レクリエーション・ワーカーは単独での就職は難しい面もありますが、介護・福祉職に付加価値を与えるスキルとして注目されています。

介護福祉士養成課程では「レクリエーション支援援助法」が必修となっており、教育現場での指導者として活躍する道もあります。

資格取得方法

資格取得には、公益財団法人日本レクリエーション協会が主催または認定する講習会を受講する必要があります。

受講方法は以下の通りです(2026年時点)。

- 年齢:高校生以上であれば受講可能

- 全国各地で実施され、学習時間は60時間

- 一部大学や専門学校の養成課程を修了することで、免除される場合があります

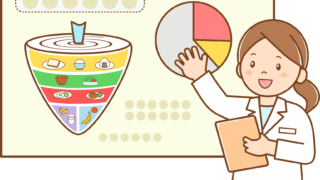

- 講座内容:レクリエーション理論、コミュニケーション、生理学、心理学、支援法、安全管理などが含まれます。また、実技や演習、現場実習を通して実践的なスキルも習得できます。

- 学習期間:養成講習会を60時間受講する必要があります。

また、レクリエーション・コーディネーターや福祉レクリエーション・ワーカーなどの資格取得には、通信教育と講習会を組み合わせた学習で、おおよそ1年程度かかることが多いです。 - 受講料の目安(2026年):講習会費用 17,600円(税込み)

レクリエーション・インストラクター登録料17,600円(税込み)

更新料12,980円(税込み)

参考:レクリエーション・インストラクター養成講座

まとめ

福祉レクリエーション・ワーカーは、人との交流を通して笑顔と活力を生み出すやりがいある仕事です。

単独資格としての就職は限られますが、介護福祉士や保育士などと併せて取得することで、現場での活動の幅が大きく広がります。

高齢化が進む中で、利用者の生活の質を向上させる重要な役割を担っており、今後も需要は高まっていくでしょう。

コメント