介護の現場で見落とされがちな口腔ケア。

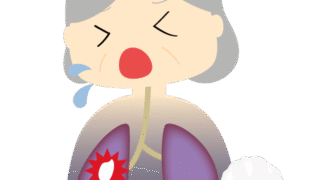

口腔ケアを怠ると、誤嚥を起こし、肺炎の原因となりかねません。

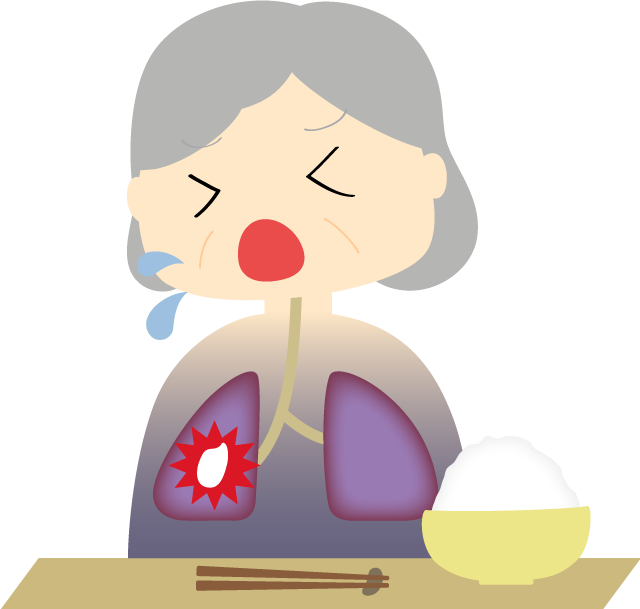

高齢者の介護において、命に関わるトラブルの一つが誤嚥性肺炎です。

誤嚥とは、食べ物や唾液が気管に入り、肺に細菌が侵入してしまう状態を指します。

その原因の多くは、実は「口の中の細菌」にあります。

この記事では、介護現場や家庭でできる「誤嚥を減らす3つのチェック」を紹介します。

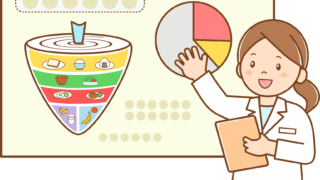

なぜ口腔ケアが「誤嚥予防」に重要なのか

高齢者の多くは、加齢や病気により嚥下機能(飲み込む力)が低下しています。

そこに口腔内の汚れや細菌が残ると、誤って肺に入り込み誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。

口腔ケアは単なる「歯磨き」ではなく、感染予防・誤嚥防止・食欲維持にも関わる重要なケアです。

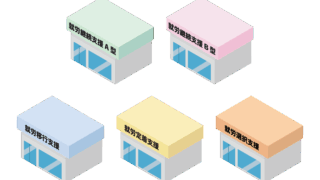

介護職・歯科衛生士・看護師が連携し、日常のケアに取り入れることが大切です。

🔍 豆知識: 誤嚥性肺炎の原因の約7割は、口腔内の細菌が肺に侵入することで発生しています。

誤嚥を減らす3つのチェック

命に関る誤嚥から高齢者を見守るため、重要なポイントを解説します。

① 口腔内の「清潔度チェック」

まず大切なのは、口の中を清潔に保つことです。

舌や歯の汚れ、入れ歯の食べかすなどが細菌の温床になります。

- 歯磨きは1日2回(朝・夜)を目安に

- 舌ブラシで舌苔(ぜったい)をやさしく除去

- 入れ歯は毎日洗浄し、寝る前に保管液に入れる

チェックリスト:

- 舌に白い苔がたまっていないか

- 義歯に食べかすが残っていないか

- 唾液が出ているか(乾燥していないか)

② 嚥下(えんげ)機能の「動きチェック」

食事中に「むせる」「咳き込む」「声がかすれる」といった症状が見られた場合、嚥下機能が低下している可能性があります。

簡単なチェック方法:

- 「あー」「いー」「うー」と3回ずつ発声してみる

- 唇を閉じて頬をふくらませる運動

- 首・肩をゆっくり回してリラックスする

これらの動作で口や喉の筋肉を刺激し、誤嚥のリスクを下げることができます。

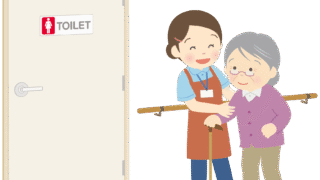

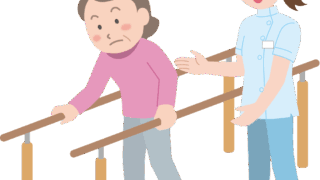

③ 姿勢と環境の「食事チェック」

誤嚥の多くは、食事中の姿勢や介助のスピードに関係しています。

- 背筋を90度に立てて座る(ベッド上ではクッションで調整)

- 介助者は正面または斜め前から声かけをしながら介助

- 食後30分は上体を起こして休む

💡 注意: 早食いや、話しながらの食事も誤嚥のリスクを高めます。

介護現場でできる「チーム口腔ケア」

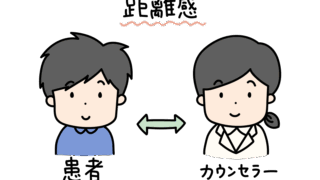

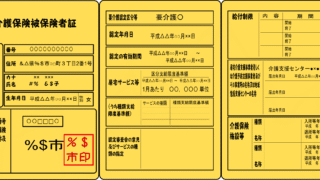

介護施設では、歯科衛生士・看護師・介護士が連携して口腔ケアを行うことが理想です。

日々の記録に「口腔チェック項目」を追加するだけでも、状態の変化を早期に発見できます。

また、家族への啓発ポスターや講習会を通じて、「口腔ケア=命を守る介護」であることを共有することが大切です。

誤嚥予防を続けるための「介護者の心得」

介護者にとって大切なのは、「無理に食べさせない」判断力です。

食欲がないときや、飲み込みが悪いと感じたときは、無理をせず医師や歯科衛生士に相談しましょう。

家庭でも以下のような工夫が役立ちます:

- うがいを習慣化する

- 口や頬のマッサージで血流を促す

- 口の乾燥を防ぐために保湿ジェルを使用する

口腔ケアは「今日1日だけ」ではなく、継続が命を守る鍵です。

まとめ|毎日の3つのチェックで「誤嚥ゼロ」を目指そう

誤嚥を防ぐための基本は、次の3つのチェックにあります。

- 口腔内の清潔度を保つ

- 嚥下機能の低下を早期発見する

- 食事姿勢と介助の環境を整える

これらを日々の介護に取り入れることで、利用者の健康と笑顔を守ることができます。

介護職として、また家族として、今日からできる小さな一歩を始めましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 口腔ケアは介護士がしても大丈夫?

A. 介護士でも実施可能です。ただし、嚥下障害や痛みがある場合は歯科衛生士や看護師と連携しましょう。

Q2. 歯がない人でも口腔ケアは必要?

A. はい。歯がなくても舌や頬の汚れが細菌の原因になります。ガーゼやスポンジブラシでの清掃が有効です。

Q3. 誤嚥性肺炎はどんな人がなりやすい?

A. 高齢者、脳血管疾患、パーキンソン病、寝たきりの方など、嚥下機能が低下している人が特に注意が必要です。

コメント