身体障害者療護施設は、重度の身体障害を持つ方が日常生活を送るための生活拠点です。

入所者の自立支援、健康管理、リハビリテーションなどを包括的に行うこの施設は、地域福祉の重要な一翼を担っています。

この記事では、その役割、職員体制、将来性などを2026年度版の最新情報でご紹介します。

身体障害者療護施設とは?

身体障害者療護施設は、常時介助が必要な重度の身体障害者(主に18歳以上65歳未満)を対象に、生活全般の支援を行う入所・通所型の福祉施設です。

家庭での介護が難しい方にとって、安心して暮らせる「もう一つの家」として重要な役割を果たしています。

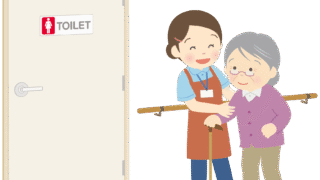

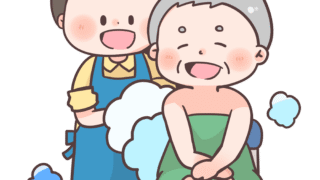

施設では、入浴や食事の介助、健康管理、機能訓練、リハビリ、レクリエーション、社会参加支援などが提供されます。

可能な限り居宅に近い環境の中で自立を支援し、尊厳ある生活を目指します。

対象者と入所条件

対象となるのは、以下の条件を満たす方です:

- 原則18歳以上65歳未満の身体障害者

- 家庭内での介護が困難であり、日常的に介助を要する

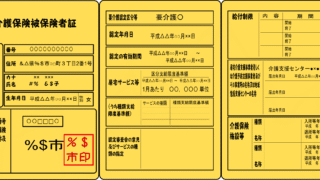

- 市町村からの障害福祉サービス受給決定を受けている方

入所期間に明確な上限は設けられておらず、長期的な支援が可能です。

提供される支援内容

- 日常生活支援(食事、入浴、排泄など)

- 医療支援(医師による診察、服薬管理など)

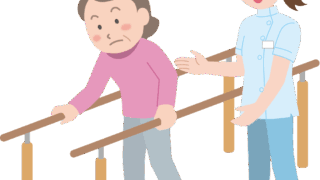

- 機能訓練(理学療法・作業療法など)

- 健康管理・疾病予防

- レクリエーション活動(クラブ活動、季節行事など)

- 個別援助計画(ケアプラン)による自立支援

季節のイベント(お祭り・旅行・ゲーム大会など)も行われ、入所者の生きがいづくりにも力を入れています。

職員体制と配置される専門職

身体障害者療護施設では、多職種が連携して入所者の生活を支えています。

主な職員とその資格は以下の通りです:

- 施設長、事務員

- 介護職員(介護福祉士など)

- 支援員(社会福祉士、社会福祉主事任用資格など)

- 機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士など)

- 看護職員(正看護師・准看護師)

- 医師(常勤・非常勤)

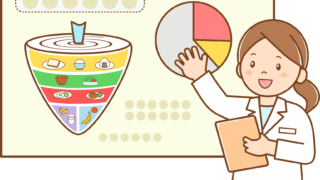

- 栄養士・管理栄養士、調理員

※職員の配置は施設の規模や運営方針により異なります。

勤務体制と役割分担

施設は365日・24時間体制で運営されており、介護職員は早番・遅番・夜勤などのシフト制で勤務します。

支援員は、利用者の相談対応、計画作成、家族との調整を担います。

また、職業指導員によるパソコン操作や手芸などの自立支援プログラムも一部施設で実施されています。

身体障害者療護施設の課題と将来性

障害者総合支援法の施行以降、利用者には1割の自己負担が発生するなど、経済的負担が増しています。

一方で施設数は減少傾向にあり、2006年度は499施設あったのが、2010年度には190施設に減少。2026年現在も待機者の多さが課題となっています。

現在では、通所型の生活介護事業、ショートステイ、訪問介護なども併設され、地域との連携を強化する体制が整いつつあります。

今後は、在宅支援の拠点、緊急時対応、地域共生社会におけるインフラとしての役割がより重要になると考えられています。

まとめ

身体障害者療護施設は、重度障害者の生活と尊厳を支える拠点として、医療・福祉・自立支援を総合的に行う重要な福祉施設です。

今後の高齢化や障害者支援の多様化に伴い、地域社会にとって必要不可欠な存在であり続けるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1.身体障害者療護施設とは何ですか?

常時介助が必要な重度の身体障害者(主に18歳以上65歳未満)が安心して生活できる入所・通所型の福祉施設で、入浴・食事等の介助、健康管理、機能訓練、リハビリ、社会参加支援などを包括的に提供します。

Q2.対象者や入所条件は?

原則18歳以上65歳未満の身体障害者で、家庭での介護が困難かつ日常的に介助を要する方が対象です。市町村から障害福祉サービスの受給決定を受ける必要があります。

Q3.入所期間に上限はありますか?

明確な上限は設けられておらず、必要に応じて長期的な支援が可能です。

Q4.提供される主な支援内容は?

日常生活支援(食事・入浴・排泄など)、医療支援(医師の診察・服薬管理)、機能訓練(理学療法・作業療法)、健康管理・疾病予防、レクリエーションや季節行事、個別援助計画(ケアプラン)による自立支援などです。

Q5.医療的ケアやリハビリには対応していますか?

看護職員や医師(常勤・非常勤)の体制の下で健康管理・服薬管理を行い、理学療法士や作業療法士等による機能訓練・リハビリを提供します(施設の体制により範囲は異なります)。

Q6.職員体制と配置される専門職は?

施設長・事務員、介護職員(介護福祉士等)、支援員(社会福祉士・社会福祉主事任用資格等)、機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士等)、看護職員、医師、栄養士・管理栄養士、調理員などの多職種が連携します(配置は規模や運営方針により異なります)。

Q7.勤務体制はどのようになっていますか?

施設は365日・24時間体制で運営され、介護職員は早番・遅番・夜勤などのシフト制が一般的です。支援員は相談対応や計画作成、家族との調整などを担います。

Q8.利用料金・自己負担はどのくらいですか?

障害者総合支援法に基づくサービスは原則1割負担で、所得に応じた負担上限月額が適用されます。食費や日用品、行事・活動の材料費などの実費が別途必要となる場合があります。

Q9.申請から入所までの流れは?

市町村の障害福祉担当課や相談支援事業所に相談し、アセスメントを経て支給決定を受けます。施設見学・契約後、個別援助計画(ケアプラン)を作成し、入所・通所を開始します。

Q10.併設・連携しているサービスはありますか?

地域連携を強化するため、通所型の生活介護、ショートステイ、訪問介護などを併設・連携する体制が整いつつあります(施設により異なります)。

Q11.施設数や待機の状況は?

歴史的には施設数が減少傾向にあり(例:2006年度499施設→2010年度190施設)、2026年現在も待機者が多いことが課題とされています。

Q12.将来性や今後の役割は?

在宅支援の拠点、緊急時対応、地域共生社会のインフラとしての役割が一層重要になります。施設内外の支援を組み合わせ、居宅に近い環境での自立支援と地域参加を強化していく方向です。

Q13.家族との面会や外出・外泊はできますか?

面会や外出・外泊は施設の規程や利用者の健康状態に応じて調整されます。感染症対策や安全面の観点から事前の申請・相談が必要になる場合があります。

Q14.自立支援や社会参加のための取り組みは?

個別援助計画に基づき、生活訓練・機能訓練・社会参加プログラム、レクリエーションや季節行事などを実施し、可能な限り居宅に近い環境の中で自立と生きがいのある生活を目指します。

コメント