障害者授産施設は、身体障害、知的障害、精神障害のある方々が就労に向けた訓練や生活支援を受けながら、自立を目指す施設です。

就労機会の提供だけでなく、生活スキルの向上支援も行う、地域福祉の要となる施設について、制度改革の最新動向も交えて解説します。

- 障害者授産施設とは?

- 授産施設の種類

- 職員構成と求められる資格

- 制度改革と今後の動向(2026年版)

- まとめ

- よくある質問(FAQ)

- Q1.障害者授産施設とは何ですか?

- Q2.授産施設にはどんな種類がありますか?

- Q3.通所型と入所型の違いは何ですか?

- Q4.どのような訓練・作業が行われますか?

- Q5.作業で得た収益はどのように扱われますか?工賃は支給されますか?

- Q6.対象年齢や利用対象者の条件はありますか?

- Q7.職員体制や必要な資格は?

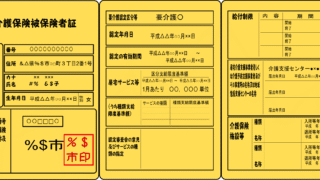

- Q8.費用負担はどのようになりますか?

- Q9.医療的ケアや健康管理には対応できますか?

- Q10.就労継続支援A型・B型や生活介護との違いは?

- Q11.「授産施設」という名称は今も使われていますか?

- Q12.利用までの手続きや相談先はどこですか?

- Q13.今後の動向や課題は何ですか?

- Q14.家族支援やレスパイト(介護休息)目的の利用は可能ですか?

障害者授産施設とは?

障害者授産施設は、一般企業での就労が難しい障害者に対して、職業訓練や生活支援を行いながら、施設内での就労機会も提供する施設です。

通所型と入所型があり、それぞれの生活状況に応じた支援が行われます。

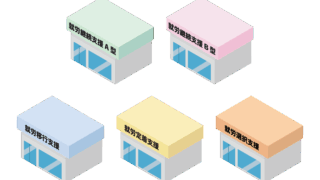

授産施設の種類

身体障害者授産施設

対象は18歳以上で日常生活が可能な身体障害者。

通所または入所により、集団生活や作業を通して社会参加と自立を促します。

施設内での作業としては、印刷、組み立て、縫製、パソコン業務などがあり、授産品として販売されることもあります。

知的障害者授産施設

一般就労が困難な知的障害者を対象に、生活支援と職業訓練を行います。

農作業、園芸、清掃、食品加工など、地域資源を活用した授産活動が行われ、収益の一部は工賃として支給されます。

精神障害者授産施設

地域生活への適応と就労自立を支援する施設。

食品製造、手工芸、軽作業などの職業訓練に加え、金銭管理や清掃、生活リズムの確立といった生活訓練にも力を入れています。

通所型施設のニーズが高く、全国的に拡大傾向です。

職員構成と求められる資格

各施設では、以下のような職種のスタッフが働いており、障害特性に応じたサポートが求められます。

- 施設長

- 生活支援員(社会福祉士、介護福祉士など)

- 職業指導員(精神保健福祉士、作業療法士など)

- 看護師、医師

- 栄養士、調理員

- 心理職員、機能訓練員

各職種の配置は義務ではなく、施設の運営方針や規模によって異なります。

制度改革と今後の動向(2026年版)

2006年に施行された「障害者自立支援法」は、その後「障害者総合支援法」へと改正され、2024年以降も地域生活支援と就労継続支援の拡充が進んでいます。

現在、授産施設は「就労継続支援B型」「生活介護」などの福祉サービスへと転換が進んでおり、法制度上の名称として「授産施設」は徐々に使用されなくなっています。

2026年現在も、小規模な通所型施設のニーズは高く、地域との連携や自主製品の販売、ブランド化などに取り組む施設が増加。

福祉人材の確保と定着も喫緊の課題となっています。

まとめ

障害者授産施設(就労支援施設)は、障害のある方が「働くこと」「暮らすこと」を支える重要な社会資源です。

時代と共に制度や名称は変わっても、その本質的な役割は変わりません。

制度改革の流れに注目しつつ、自立支援の現場を支える人材や制度の整備が今後も求められるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1.障害者授産施設とは何ですか?

一般企業での就労が難しい障害のある人に対し、職業訓練や生活支援を行いながら、施設内での就労機会も提供する支援拠点です。通所型と入所型があり、本人の生活状況に合わせて支援します。

Q2.授産施設にはどんな種類がありますか?

身体障害者授産施設・知的障害者授産施設・精神障害者授産施設などに分かれ、対象となる障害特性に応じた訓練内容や支援体制を備えています。

Q3.通所型と入所型の違いは何ですか?

通所型は自宅から日中に通い訓練や作業を行います。入所型は居住を伴い、生活面も含めた包括的な支援を受けながら就労に向けた準備を進めます。

Q4.どのような訓練・作業が行われますか?

印刷・軽作業・組立・縫製・農作業・園芸・清掃・食品加工・パソコン業務・手工芸など、地域資源を活かした多様な作業を行います。併せて金銭管理・生活リズムの形成等の生活訓練も行います。

Q5.作業で得た収益はどのように扱われますか?工賃は支給されますか?

施設内での生産や販売で得られた収益の一部が工賃として利用者に支給されます。工賃水準や支給方法は事業所の運営方針や実績により異なります。

Q6.対象年齢や利用対象者の条件はありますか?

原則18歳以上で一般就労が困難な方が対象です(地域や事業所によって例外的に15歳以上を受け入れる場合があります)。利用の可否は事前の相談・アセスメントで決定します。

Q7.職員体制や必要な資格は?

施設長、生活支援員、職業・作業指導員、看護師・医師、栄養士・調理員、心理職員、機能訓練員などが配置されます。社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・理学療法士等の専門資格が望まれますが、配置や必須資格は事業所規模や指定内容で異なります。

Q8.費用負担はどのようになりますか?

障害者総合支援法に基づくサービスは原則1割負担で、世帯所得に応じた負担上限月額が適用されます。昼食・材料費・行事参加費・送迎等は実費が必要な場合があります。詳細は自治体の決定と事業所規程をご確認ください。

Q9.医療的ケアや健康管理には対応できますか?

看護職員の配置や医療機関との連携体制がある事業所もあります。必要な医療的ケアの内容により受け入れ可否や支援体制が異なるため、事前に相談してください。

Q10.就労継続支援A型・B型や生活介護との違いは?

A型は事業所と雇用契約を結び賃金が支払われます。B型は雇用契約は結ばず、作業の成果に応じた工賃が支給されます。生活介護は常時介護を要する方に日中活動と介護を提供します。授産施設は制度再編に伴い、これらのサービスへ機能移行が進んでいます。

Q11.「授産施設」という名称は今も使われていますか?

制度改革の進展により、法制度上は就労継続支援(A/B型)や生活介護等の枠組みが主流となり、「授産施設」という名称の使用は減少しています。ただし地域や歴史的経緯により、説明上の用語として残る場合があります。

Q12.利用までの手続きや相談先はどこですか?

市区町村の障害福祉担当課または相談支援事業所へ相談し、アセスメントを経てサービス等利用計画の作成・支給決定・事業所との契約・個別支援計画策定という流れが一般的です。多くの事業所で見学・体験も受け付けています。

Q13.今後の動向や課題は何ですか?

地域連携の強化、自主製品の販売・ブランド化、通所型支援の拡充が進む一方、人材の確保・定着、工賃向上、地域ニーズに応じた柔軟なサービス設計が課題です。制度や報酬の改定動向を継続的に確認することが重要です。

Q14.家族支援やレスパイト(介護休息)目的の利用は可能ですか?

家族の相談・情報交換や短時間の預かり等を通じてレスパイトに資する取り組みを行う事業所もあります。提供の有無や利用条件は事業所の体制により異なります。

コメント