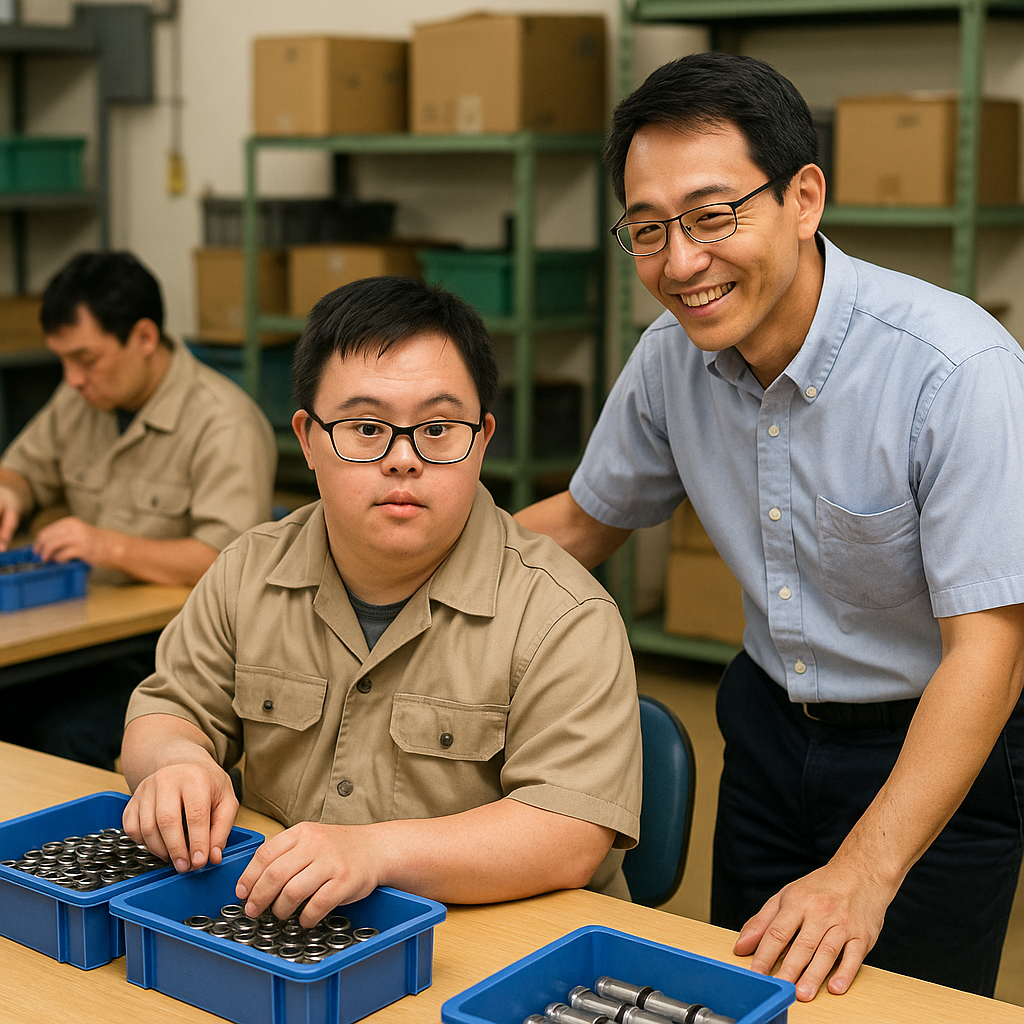

障害者福祉工場は、一般企業での就労が困難な障害者の方々に職場を提供し、働きながら社会的・経済的な自立を支援する福祉施設です。

この記事では、身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、精神障害者福祉工場について、2026年時点の情報をもとに、仕組みや職員体制、直面する課題まで詳しく解説します。

障害者福祉工場とは?

障害者福祉工場は、身体・知的・精神障害のある方のうち、企業での就職が難しい人々に、働く場と職業訓練を提供する通所型の福祉施設です。

目的は、「就労による社会参加」と「経済的な自立」です。

施設には、印刷、縫製、食品加工、部品組み立てなど、さまざまな業種の作業があり、近年ではデジタルコンテンツやWeb制作などの新分野にも対応する施設が増えています。

施設の職員構成と必要資格

障害者福祉工場には以下のような職種の職員が在籍する場合があります。

- 工場長

- 作業指導員(メインスタッフ)

- 職業指導員

- 医師(非常勤)

- 調理員

主な関連資格には、社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、調理師、医師免許などが挙げられます。

ただし、これらの配置は施設によって異なり、必須とは限りません。

障害者福祉工場での働き方と支援内容

施設では、利用者が仕事を通じて社会性や自己効力感を養うことが重視されています。

具体的な特徴は以下の通りです:

- 作業内容は一般企業の工場と同様(品質管理・メンテナンス・納期管理)

- 利用者の責任感やスキル向上を重視

- 社会保険の適用、能力に応じた報酬の支給

- 職員も利用者と一緒に作業を行う

- 障害のない健常者も一部職場に参加

法制度と経営の現状

障害者福祉工場は、障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)の枠組みで運営されており、独立採算が基本です。

利用者との雇用契約を結び、労働基準法などの法律が適用されることが特徴です。

しかし、制度改正により利用者の1割自己負担が義務化されたことで、工場の採算が合わず、経営が困難になるケースも増加。結果として、施設数は大幅に減少しました。

例として、2005年度は全国で119ヵ所あった施設が、2010年度には26ヵ所にまで減少しています。今後は、行政支援や制度改革の動向が鍵となります。

障害者福祉工場の将来性

少子高齢化・多様化社会のなかで、障害者の自立支援と労働参加は重要課題です。

近年はデジタルスキルや在宅勤務対応型の福祉工場も一部で登場し、今後の発展が期待されています。

今後の可能性:

- テレワーク型作業の導入

- Web制作やパソコン業務の拡大

- 福祉と企業との協業による製品開発

福祉工場が再評価される流れもあり、制度面の整備次第で再拡充も期待されます。

参考:障害者福祉施設の全国状況

全国には多くの障害者支援施設がありますが、福祉工場はその中でも数が限られています。

以下はその一部抜粋です:

- 身体障害者福祉工場:11施設

- 知的障害者福祉工場:13施設

- 精神障害者福祉工場:2施設

- 障害者支援施設:1,200施設以上

日本における知的障害者福祉工場の数に関する最新の統計は、過去のデータによると、2007年(平成19年)時点で全国に35か所存在していました。

これは前年の69か所から減少しており、福祉工場全体でも123か所から73か所へと減少しています 。(DINF)

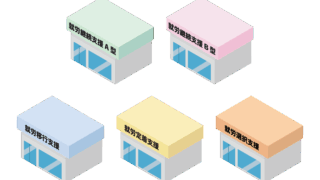

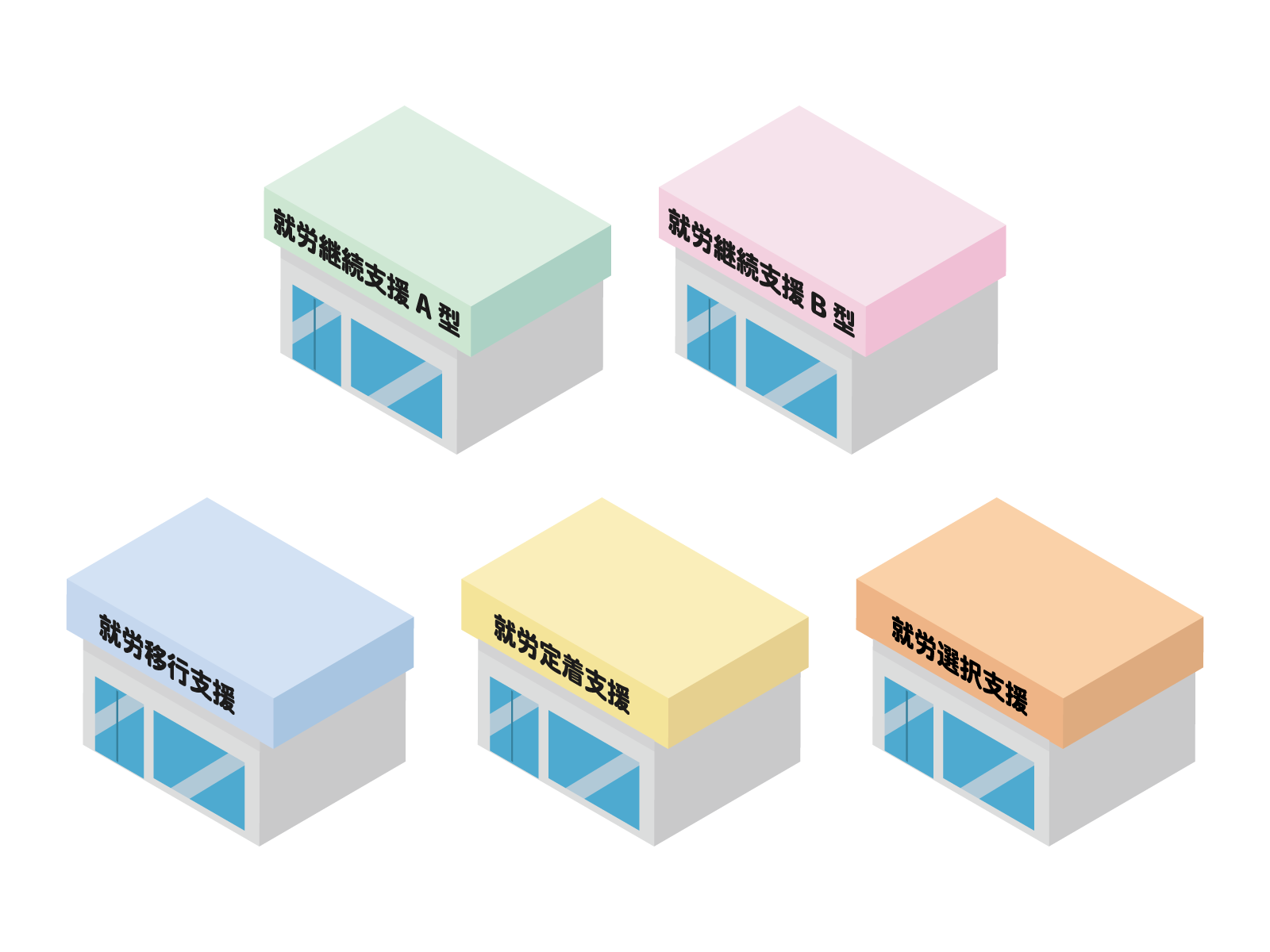

この減少傾向は、2006年に施行された障害者自立支援法により、福祉工場を含む従来の授産施設が「就労継続支援A型・B型」や「就労移行支援」などの新しい制度に再編されたことが背景にあります。

これにより、福祉工場の多くが新制度へ移行し、従来の形態は減少しました。(DINF)

現在、知的障害者の就労支援は、雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」や、雇用契約を結ばない「就労継続支援B型」、一般就労を目指す「就労移行支援」など、多様な形態で提供されています。

これらの事業所は全国に広がっており、知的障害者の就労機会の拡大に寄与しています。(JKRI)

なお、最新の施設数や地域別の情報については、厚生労働省の「社会福祉施設等調査」や各都道府県の障害福祉担当部署の資料をご確認いただくと、より詳細な情報が得られる可能性があります。(DINF)

※上記は2026年時点での見込みに基づく概数です。最新の情報は各都道府県の福祉課でご確認ください。

まとめ:障害者福祉工場の意義と今後

障害者福祉工場は、単なる作業所ではなく、障害者の「働く意欲」や「社会参加の機会」を支える重要な拠点です。

採算や制度の壁もありますが、福祉・教育・企業が連携することで、より持続可能な形での発展が期待されています。

誰もが「働く喜び」と「自己実現」を感じられる社会の実現へ、福祉工場のさらなる活用が求められています。

よくある質問(FAQ)

Q1.障害者福祉工場とは何ですか?

障害者福祉工場とは、身体・知的・精神に障害のある方で、一般企業での就労が困難な方々に、職場と訓練の場を提供する通所型の福祉施設です。

収入を得ながら自立を目指すことを目的としています。

Q2.障害者福祉工場ではどんな仕事をしますか?

作業内容は多岐にわたり、印刷、縫製、食品加工、部品製造などの他、近年ではWeb制作やデジタル業務にも取り組む施設が増えています。

Q3.福祉工場は減っているのですか?

はい。

制度改革や経営難の影響で、2005年には119ヵ所あった福祉工場が2010年には26ヵ所に減少しました。

現在も減少傾向にありますが、デジタル分野や新制度への対応によって再評価される動きもあります。

コメント