近年の社会では、子供の遊ぶ場所に困るケースが多くあります。

遊びを通じて、子供の心を育成する自然の流れが失われかけています。

児童厚生員は、児童館や子育て支援施設などで、子どもたちの健全な育成を遊びを通して支援する重要な職業です。

仕事内容や資格制度、将来性について詳しく解説します。

児童厚生員(児童の遊びを指導する者)とは?

「児童の遊びを指導する者」は、以前は「児童厚生員」と呼ばれており、現在でもその名称が広く使われています。

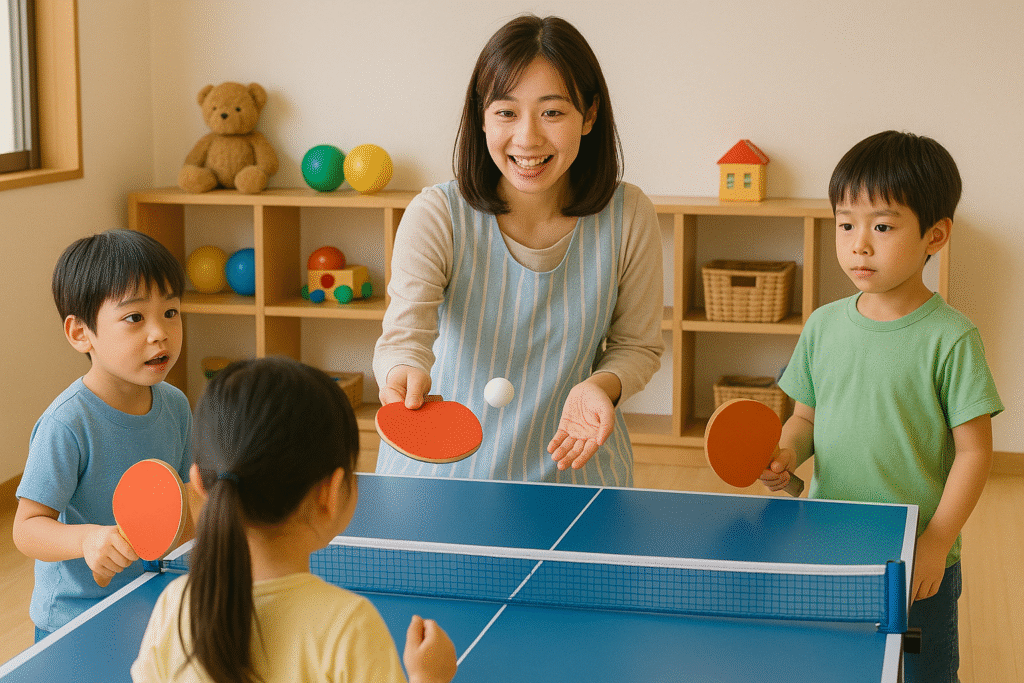

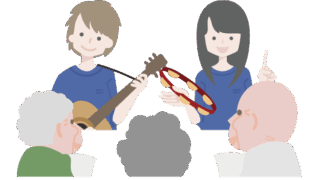

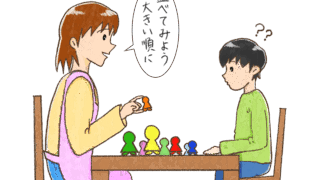

児童厚生員は、児童館や児童センターといった厚生施設に勤務し、遊びを通じて子どもの自主性・創造性・社会性を育て、地域で健やかに成長できるようサポートする仕事です。

活動内容には、音楽、図工、読書、演劇などの体験型イベントの企画運営や、ボランティア活動、高齢者との交流イベントの開催などが含まれます。

近年では、不登校児や引きこもりがちな子どもたちの精神的なケアも期待されるようになり、専門的な知識や支援スキルが求められる場面も増えています。

活躍の場と働き方

児童厚生員が勤務する主な施設は以下の通りです。

- 児童館・児童センター

- 地域子育て支援センター

- 放課後児童クラブ(学童保育)

公立施設では地方公務員として常勤採用される場合が多く、施設の形態に応じて複数の職種を兼務することもあります。

一方、非常勤やパートタイムでの雇用もあり、施設の開館時間に合わせて柔軟な働き方が可能です。

私立施設では、社会福祉法人や福祉団体による委託運営が中心で、経歴や施設の規模により待遇は異なります。

将来性とニーズの高まり

全国には約1万人の児童厚生員が勤務しており、施設数も増加傾向にあります。

児童館の役割は多様化し、不登校や家庭環境に課題を抱える子どもたちへの支援も強化されつつあります。

地域社会において児童厚生員の果たす役割は今後さらに重要になると予想され、採用ニーズも引き続き高まると見られています。

児童厚生員になるには?

児童厚生員は「任用資格」であり、特定の国家資格ではありません。

多くは地方自治体の採用試験を経て公務員として任用されます。

また、児童健全育成推進財団では、実務経験や研修の受講により取得できる以下の認定資格制度を運営しています。

児童厚生二級指導員

子どもの発達支援を行う職員向けの基礎資格です。

主に着任後3年以内に取得することが望まれます。

- 取得方法:現任者研修または財団認定養成校での単位取得

- 有効期限:無期限

児童厚生一級指導員

地域における子育て支援の調整役を担う中堅職員向けの資格です。

- 要件:有給従事者として3年以上の勤務経験

- 取得方法:中堅児童厚生員等研修会の修了と試験合格

- 有効期限:無期限

児童健全育成指導士

児童福祉事業全般に精通したスーパーバイザー向け資格で、行政施策への関与も期待される上位資格です。

- 要件:一級資格の保有および5年以上の勤務経験

- 取得方法:指導者養成研修の修了と実践論文の提出・審査通過

- 有効期限:無期限

採用情報とアドバイス

採用は欠員補充が基本であり、通年募集されているわけではありません。

そのため、各市区町村の児童館や福祉担当課に直接問い合わせることが推奨されます。

採用試験は筆記や面接、論文など、施設によって異なります。

よくある質問(FAQ)

Q1.児童厚生員とはどんな職業ですか?

児童厚生員は、児童館や児童センターなどで子どもたちと関わり、遊びを通じて健全な育成をサポートする職業です。音楽、図工、演劇など多様な活動を企画・運営します。

Q2.児童厚生員になるには資格が必要ですか?

児童厚生員は任用資格の職種であり、地方自治体の採用試験を受けて任用されるのが一般的です。国家資格ではありませんが、認定資格制度も整備されています。

Q3.どのような場所で働いていますか?

主に児童館、児童センター、地域子育て支援センター、学童保育などの施設で勤務します。地方公務員として常勤で働く人もいれば、非常勤やパートタイムの方もいます。

Q4.将来性はありますか?

少子化や地域コミュニティの変化に伴い、児童厚生員の役割はより重要視されるようになっています。今後も需要が高まる見込みです。

Q5.認定資格制度にはどのようなものがありますか?

児童厚生二級指導員・一級指導員・児童健全育成指導士の3種類があります。それぞれ、実務経験や研修修了、論文提出などが要件となっています。

Q6.採用情報はどこで確認できますか?

児童館を運営する市区町村の福祉課や児童厚生担当部署に問い合わせるのが確実です。また、児童健全育成推進財団の公式サイトでも情報を確認できます。

問い合わせ先

児童厚生員の認定資格制度に関する詳細は以下へお問い合わせください。

一般財団法人 児童健全育成推進財団

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-15 日本薬学会ビル7F

TEL:03-3486-5141 FAX:03-3486-5142

URL:http://www.jidoukan.or.jp

※本記事は2025年5月時点の情報を元に構成しています。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

コメント